Abmahnfallen: Die Klassiker

Wir stellen übersichtlich die häufigsten Abmahnfallen im Bereich des Wettbewerbsrechts dar. Zudem zeigen wir Wege auf, wie Fehler und damit kostspielige Abmahnungen in diesem Bereich vermieden werden können.

Inhaltsverzeichnis

- Amazon

- 1. Unzulässig-I: Neuanlage einer Artikeldetailseite für bereits vorhandenes Produkt

- 2. Unzulässig-II: Anhängen an bestehenden Markenartikel

- 3. Augen auf bei Amazon-Rechtstexten: Amazon fordert Entfernung von Impressums-Pflichtangaben

- 4. Amazon löscht Angaben zu den Versandkosten – Handlungsbedarf für Amazon-Händler

- 5. Ändern einer fremden Amazon-Artikelbeschreibung kann unzulässig sein!

- 6. Amazon-Seller haftet für die automatische Zuordnung von Produktbildern durch Amazon

- 7. Amazon zeigt bei fehlendem Grundpreis einige Produktkategorien nicht mehr an!

- 8. Neue Bestellbestätigungen genügen nicht den gesetzlichen Anforderungen

- Anzeigepflichten

- 1. Bei Batterien/ Akkus

- Bestellabwicklung

- 1. Pflicht zur Übersendung der AGB & Kundeninfo, Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular

- Datenschutz

- 1. Fehlende Datenschutzerklärung

- 2. Online-Kontaktformular - Einwilligung erforderlich?

- 3. SSL-Verschlüsselung bei Webformularen (z.B. Kontaktformular) und Check-Out Pflicht

- 4. Versand von Newslettern

- 5. Unzulässige Weitergabe von Kunden-E-Mailadressen an Paketdienstleister

- 6. Cookie-Hinweis bzw. Cookie-Zustimmung erforderlich?

- 7. Versendung von Aufforderungen zur Bewertungsabgabe (Feedbackanfrage)

- 8. Anmeldung zum E-Mail-Newsletter

- 9. Pflicht zur Erteilung eines Cookie-Hinweises für ausgewählte Google-Services

- 10. Einsatz von Google-Analytics muss anonymisiert und datenschutzrechtlich geregelt sein

- 11. Verschlüsselung des Online-Shops angeraten

- eBay

- 1. Achtung bei der Angabe des Grundpreises auf eBay

- 2. Problem der mangelnden Gesamtpreisangabe bei Multirabatt-Artikeln auf eBay

- 3. Widersprüchliche Angaben zur Widerrufsfrist

- 4. Widersprüchliche Angaben zur Rücksendekostentragung

- 5. Kein transparentes Impressum bei „eBay-Shops“

- 6. Problematische Werbung für „ebay plus“ und „eBay-Garantie“

- 7. Erfüllung der Online-Kennzeichnungspflichten auf eBay

- 8. Verkauf von mangelhafter Ware und Gewährleistungsverkürzung auf eBay

- 9. Was eBay-Händler bei dem Verkauf differenzbesteuerter Ware beachten müssen

- E-Mail Signaturen

- Etsy

- Geoblocking

- Google-Analytics

- Google-Shopping

- 1. Falsche Versandkostenangaben bei Google Shopping

- Herstellergarantie

- 1. Fehlende Information über bestehende Herstellergarantie

- Impressum

- 1. Verwendung von Sonderrufnummern für Kundenservicehotlines abmahnbar

- 2. Fehlen bestimmter Pflichtangaben: im Impressum

- 3. Impressum: Pflicht zur Benennung des redaktionell Verantwortlichen?

- 4. Angabe der WEEE-Registrierungsnummer im Impressum: verpflichtend für Hersteller von Elektrogeräten

- 5. Facebook: Problem mit Impressumsdarstellung

- 6.Keine Platzhalter im Impressum verwenden!

- Energie-Kennzeichnung

- 1. Seit 01.08.2017: Verschärfung der Energieverbrauchskennzeichnung in der Werbung

- 2. Aktuell abgemahnt: Fehlende Angaben zum Spektrum bei energieverbrauchsrelevanten Produkten

- Gerichtsstandsvereinbarungen

- Informationspflichten

- 1. Auslaufmodelle: Pflicht zum Hinweis

- 2. Bestellvorgang: vor Abschluss wesentliche Produktmerkmale anzeigen

- 3. Jugendschutzbeauftragten bei jugendgefährdenden Inhalten nennen

- 4. Elektrogeräte: Neue Informationspflichten für Vertreiber seit dem 25.07.2016

- Jugendschutz

- 1. Multimediadatenträger (wie z.B. Computer- und Konsolenspiele, DVD/ Blu-Ray, etc.)

- Kennzeichnungspflichten

- 1. Verkäufer haften für fehlende physische Kennzeichnung von Verbraucherprodukten durch den Hersteller

- Kostenpflichtige Rufnummern

- Newsletter

- 1. Newsletteranmeldung: Achtung bei der Formulierung der Einwilligungserklärung

- 2. Double-Opt-In-Bestätigungsmail ohne werblichen Inhalt ist trotzdem unzumutbare Belästigung, wenn..

- Preisangabenverordnung:

- 1. Der richtige Umgang mit der Angabe "inkl. MwSt." bei Kleinunternehmern und bei Differenzbesteuerung

- 2. Was gilt bei Kleinunternehmern?

- 3. Was gilt bei der Differenzbesteuerung?

- 4. Wie setzen Sie das konkret im eigenen Online-Shop, auf eBay & Amazon um?

- 5. Grundpreise: Häufig Gegenstand von Abmahnungen

- Pflicht zur Grundpreisangabe

- Wahrnehmung des Gesamt- und Grundpreises auf einen Blick

- Vorsicht bei Grundpreisangabe mit Bezugnahme auf die Mengeneinheit 100g / 100ml

- Sonderfall: Grundpreise müssen bei eBay in Artikelüberschrift dargestellt werden

- Grundpreise: Sonderfall Preissuchmaschine

- Grundpreise: Problematik Warensets

- Grundpreise: Abtropfgewicht bei festen Lebensmittel

- Grundpreise: Besonderheit bei Garne und Wolle

- Grundpreise: Besonderheit bei Parkett, Fliesen, Beläge

- Achtung bei Suchergebnissen grundpreispflichtiger Artikel

- Grundpreise: Besonderheiten bei speziellen Lebensmitteln

- Variantenartikel auf eBay: Achtung bei der Grundpreisangabe

- Preisaktionen

- 1. Verlängerung einer zeitlich befristeten Preisrabattaktion ist unzulässig

- Produktbilder

- 1. Produktbilder spiegeln Lieferumfang des angebotenen Produkts wieder

- Registrierungspflichten

- 1. Elektrogeräte

- Verhaltenskodex

- Verpackungsgesetz

- 1. Abmahnungen wegen fehlender Registrierung nach dem Verpackungsgesetz

- 2. Hinweispflichten ("EINWEG", "MEHRWEG") bei pfandpflichtigen Einweg - und Mehrweggetränkeverpackungen

- Versand / Versandkosten

- 1. Versandkostenangaben für Ausland

- 2. Versand ins Nicht-EU-Ausland: Hinweis auf anfallende Zölle und Steuern

- 3. Einmalige Falschlieferung von Waren kann abmahnbar sein

- 4. Ausverkaufte Ware als „lieferbar“ anbieten

- 5. Werbung mit "versandkostenfrei"

- 6. Werbung mit "versichertem Versand"

- Werbung

- 1. Streichpreise (Preisgegenüberstellung)

- 2. Prüf- und Qualitätszeichen und Prüfsiegeln: Prüfkriterien angeben

- 3. Nutzung einer Weiterempfehlungsfunktion („Tell-a-Friend“)

- 4. Werbung mit Testergebnissen

- 5. Werbung mit einer Allein- oder Spitzengruppenstellung

- 6. Verlängerung einer zeitlich befristeten Preisrabattaktion ist unzulässig

- 7. Finanzierungen

- 8. Werbung in "No Reply" Bestätigungsmails

- 9. Werbung mit nicht existierender, veralteter oder falscher UVP

- 10. Achtung bei der Versendung von Bewertungsanfragen (sog. Feedbackanfragen)

- 11. Werbung mit Auszeichnungen

- 12. Kundenzufriedenheitsanfrage via Rechnungsmail: nur mit Einwilligung

- 13. Werbung in E-Mail-Signatur ist unzulässig

- 14. Kaufabbruch-E-Mails kein zulässiges Werbemittel

- Widerrufsbelehrung

- 1. Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular

- 2. Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung

- 3. In das Muster-Widerrufsformular gehört keine Telefonnummer

- 4. Bei eBay: Widersprüchliche Angaben zu Widerrufsfrist

- Zahlung / Zahlungsarten

- 1. Seit dem 13. Januar 2018 gilt: Aufschläge für Überweisungen, Lastschriften, Visa und Mastercard verboten

- 2. Betrifft Online-Shops: Zumindest ein zumutbares unentgeltliches Zahlungsmittel ist anzubieten

Amazon

1. Unzulässig-I: Neuanlage einer Artikeldetailseite für bereits vorhandenes Produkt

Das OLG Hamm hat entschieden (Urteil vom 12.01.2017 Az. 4 U 80/16) , dass die Neuanlage einer weiteren Artikeldetailseite für ein bereits über eine Artikeldetailseite auf der Internetplattform Amazon angebotenes Produkt unzulässig sei, da der unzutreffende und irreführende Eindruck erweckt werde, die Neuanlage sei der einzige Anbieter für dieses Produkt. Die Nutzer der Internetplattform Amazon, zumindest aber ein nicht unerheblicher Teil dieser Nutzer sollen nach Meinung des OLG Hamm nämlich davon ausgehen, dass Amazon für jedes Produkt nur eine (!) Artikeldetailseite bereit hält und dementsprechend alle Anbieter dieses Produktes über die Artikeldetailseite aufzufinden sind.

Hiervon sind nicht nur Amazon-Händler betroffen, die selbst eine solche neue Artikeldetailseite angelegt haben (obwohl eine solche bereits existiert), sondern auch alle Amazon-Händler, die sich an eine derartige (unzulässige) Neuanlage angehängt haben!

Was Amazon-Händler tun sollten: Wir raten Amazon-Händlern von der Neuanlage einer Artikeldetailseite für ein bereits über eine Artikeldetailseite auf der Plattform Amazon angebotenes Produkt dringend ab. Wenn Händler sich an bestehende Angebote angehängt haben oder erstmalig anhängen möchten, muss kontrolliert werden, ob es zu dem Produkt eventuell mehrere Artikelanlagen gibt und - falls dies der Fall sein sollte - sich an die älteste Artikelanlage anhängen.

2. Unzulässig-II: Anhängen an bestehenden Markenartikel

Wie vorstehend bereits erwähnt ist das Anhängen an bestehende Amazon-Artikel mit Vorsicht zu genießen. Zwar erlaubt das Prinzip-Amazon, bei dem grds. mehrere Händler 1 Artikel anbieten sollen und dürfen, das Anhängen an Bestandsartikel - aber das in Grenzen. Eine Grenze ist das Anhängen an Markenartikel bzw. an Artikel, die den Händlernamen enthalten (meist in der Unterüberschrift unter "von").

Exkurs Markenrecht: Wer unter einem eingetragenen Markenzeichen Ware anbietet, muss sicherstellen, dass er auch die original Markenware liefern kann. In den Anhänge-Fällen ist das oft nicht gegeben. Denn hier hängt sich meist ein Anbieter an, der möglicherweise einen ähnlichen oder optisch sogar fast identischen Artikel liefern kann, aber eben nicht das Markenprodukt. Dies wird dann als klassischer Markenverstoß gewertet und entsprechend den hohen Gegenstandswerten im Markenrecht teuer abgemahnt.

Was in der Abmahn-Praxis oft über das Markenrecht gelöst wird, hat aber auch wettbewerbsrechtliche Relevanz. Teilweise wird aus verschiedenen Gründen in der Abmahnung in solchen Konstellationen nicht auf das Markenrecht zurückgegriffen (etwa weil (noch) keine eingetragene Marke existiert), sondern auf das Wettbewerbsrecht. Begründet wird dies mit einer Irreführung, da über die Herkunft des angebotenen Produktes getäuscht wird, was einen Wettbewerbsverstoß darstellt. Sprich: Angeboten wird ein Artikel der Marke X, der anhängende Mitbewerber liefert aber dann ein Produkt der Marke Y - gleiches gilt für die Täuschung über den Hersteller/Händler. Sofern dies im Rahmen einer Testbestellung belegt werden kann, ist das in der Tat wettbewerbsrechtlich bedenklich, auch wenn also keine eingetragene Marke besteht.

Tipp: Amazon-Händler sollten genau prüfen, welche Angaben beim "von"-Hinweis der Artikelunterschrift bei Amazon angegeben werden und ob es sich insgesamt um einen Markenartikel handelt, an den sie sich anhängen wollen. Steht in diesem von-Hinweis der Name eines anderen Händlers oder dort oder in den Artikelmerkmalen eine Marke, läuft der sich anhängende Händler Gefahr, wegen der Täuschung über die betriebliche Herkunft der angebotenen Ware wettbewerbsrechtlich abgemahnt zu werden.

Einen guten Überblick über die gängigsten Abmahnfallen auf Amazon finden Sie in diesem Beitrag.

3. Augen auf bei Amazon-Rechtstexten: Amazon fordert Entfernung von Impressums-Pflichtangaben

Mehrere Mandanten der IT-Recht Kanzlei berichten, dass Amazon in deren Rechtstexte eingreift und wichtige Pflichtangaben entfernt bzw. nachdrücklich zu Entfernung von Pflichtangaben im Impressum auffordert.

Insbesondere an der Angabe von Telefonnummer und Email-Adresse im Impressum des Händlers scheint sich Amazon zu stören und fordert von manchem Händler, diese Angaben aus dem Impressum zu streichen. Folgt der Händler dieser Empfehlung, tappt er in eine Abmahnfalle.

Ferner stört sich Amazon zum Teil wohl an der Angabe der Email-Adresse des Händlers in der Widerrufsbelehrung. Hier wird sogar berichtet, dass Amazon die per Email an den Kunden verschickte Widerrufsbelehrung manipuliert hat und die Angabe der Email-Adresse dort durch die Angabe „[E-Mail-Adresse entfernt]“ ersetze. Auch liefert eine Google-Suche entsprechend falsche Widerrufsbelehrungen bei Amazon Marketplace, so dass möglicherweise auch die online abrufbare Widerrufsbelehrung von Marketplace-Händlern davon betroffen sein könnte. Auch eine Widerrufsbelehrung ohne Email-Adresse wäre abmahnbar.

Sollte Amazon von Ihnen fordern, Angaben aus dem Impressum bzw. der Widerrufsbelehrung zu entfernen (insbesondere Telefonnummer oder Email-Adresse), weisen Sie Amazon bitte nachdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um gesetzlich geforderte Pflichtangaben handelt, deren Fehlen jederzeit abgemahnt werden kann und widersprechen der Forderung. Ferner sollten Sie Ihre online vorgehaltene und per Email an den Kunden versendete Widerrufsbelehrung bei Amazon regelmäßig überprüfen, ob diese entsprechend manipuliert worden ist.

Weitere Hintergründe lesen Sie hier:

4. Amazon löscht Angaben zu den Versandkosten – Handlungsbedarf für Amazon-Händler

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an alle Händler, die bei Amazon verkaufen. Es werden derzeit bei vielen Verkäufern mit Eigenversand (FBM) hinterlegte Versandkostenangaben auf der Verkäuferprofilseite unter der Rubrik „Versand“ seitens Amazon entfernt. Anstelle der Angaben des jeweiligen Verkäufers zu anfallenden Versandkosten findet sich dort dann nur noch der folgende Hinweistext seitens Amazon:

„Die Versandkosten hängen von der ausgewählten Versandart sowie von Gewicht und Größe der Artikel ab.

So ermitteln Sie die anwendbaren Versandkosten für Artikel in Ihrem Einkaufswagen:

1. Wählen Sie Zur Kasse gehen aus.

2. Wählen Sie Ihre Lieferadresse aus oder fügen Sie sie hinzu.

3. Wählen Sie eine Versanddauer aus und klicken Sie auf Weiter.

4. Wählen Sie eine Zahlungsweise aus und klicken Sie auf Weiter.

Die Gesamtkosten für Versand und Bearbeitung werden unter Bestellungsübersicht angezeigt.“

Dieser Hinweis ist nach unserer Auffassung nicht ausreichend für eine korrekte Information über die anfallenden Versandkosten, so dass eine konkrete Abmahngefahr besteht, wenn von Ihnen bei einem Eigenversand der Waren keine Versandkosten mehr unter der Rubrik „Versand“ hinterlegt sind.

Hintergrund ist, dass über die Höhe der anfallenden Versandkosten bereits bei Einleitung des Bestellvorgangs (= Einlegen der Ware in den virtuellen Warenkorb) informiert werden muss. Die Information seitens Amazon, die Höhe der Versandkosten sei im Bestellablauf / Checkout ersichtlich, wird den gesetzlichen Erfordernissen damit nicht gerecht.

Wir fordern daher alle Amazon-Händler, die bei Amazon verkaufen auf, unverzüglich zu prüfen, ob die selbst hinterlegten Versandkostenangaben seitens Amazon gelöscht wurden und – falls auf der Verkäuferprofilseite unter „Versand“ keine konkret anfallenden Versandkosten (mehr) dargestellt werden - die Information zu den Versandkosten gemäß unserer Handlungsanleitung (wieder) einzufügen. Da die „Löschung“ sukzessive zu erfolgen scheint, schauen Sie bitte auch in den kommenden Tagen und Wochen nach, ob die Informationen zu den Versandkosten noch vorhanden sind.

Die entsprechende Handlungsanleitung finden Sie gerne hier.

5. Ändern einer fremden Amazon-Artikelbeschreibung kann unzulässig sein!

Die Tatsache, dass autorisierte Händler auf Amazon theoretisch jede beliebige Artikelbeschreibung ändern können, dürfte Amazon-Händlern bekannt sein. Das LG Düsseldorf hat entschieden, dass ein solches Abändern von Produkt- oder Markenzeichen in fremden Artikelbeschreibungen auf Amazon sowohl marken- als auch wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche auslösen kann.

6. Amazon-Seller haftet für die automatische Zuordnung von Produktbildern durch Amazon

Neben

- fehlenden bzw. falschen Angaben in der Artikelbeschreibung (wie etwa fehlende Grundpreise oder unzureichende Garantiewerbung), weil dritte Verkäufer bzw. Amazon unbemerkt die Artikelbeschreibung anpassen können,

- dem „Anhängeproblem“ an fremde Marken und Listings,

- dem unlauteren „Mehrfachlisting“

noch eine weitere Baustelle für die Amazon-Seller:

Wer in Lieferumfang bzw. Beschaffenheit vom „Standard“ abweichende Waren bei Amazon anbietet, läuft nicht selten Gefahr, dass Amazon dazu unpassende Artikelbilder ausspielt. Dies stellt in der Regel eine Irreführung des Kunden dar. In der Folge drohen unzufriedene Kunden und auch Abmahnungen durch Mitbewerber.

Dieses Problem stellt ferner eine weitere Möglichkeit, „unliebsame“ Anhänger vom Listing zu bekommen.

Hintergrundinformationen hierzu siehe hier.

7. Amazon zeigt bei fehlendem Grundpreis einige Produktkategorien nicht mehr an!

Auch auf Amazon müssen nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufte Produkte grundsätzlich sowohl mit dem Gesamtpreis als auch dem Grundpreis gekennzeichnet werden. Marketplace-Händler, die gegen die Vorgaben der Preisangabenverordnung verstoßen, setzen sich einer Abmahngefahr aus. Nun zeigt Amazon seit dem 31.03.2021 Produkte gewisser Waren-Kategorien überhaupt erst nicht mehr an, sofern eine Grundpreisangabe fehlt.

Mehr zu diesem Thema siehe hier.

8. Neue Bestellbestätigungen genügen nicht den gesetzlichen Anforderungen

Online-Händler müssen ihren Kunden nach einer Bestellung im Fernabsatz eine Bestätigung des Vertrags, in der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Dies gilt freilich auch für Händler, die ihre Waren über den Marktplatz von Amazon verkaufen. Nunmehr hat Amazon den Inhalt seiner automatisch per E-Mail versendeten Bestellbestätigungen dergestalt geändert, dass der konkrete Vertragsinhalt dort nicht mehr angezeigt wird. Dies betrifft auch solche E-Mails, die Amazon im Auftrag von Marktplatz-Händlern an deren Kunden versendet.

Die rechtlichen Auswirkungen beleuchten wir in diesem Beitrag.

Anzeigepflichten

1. Bei Batterien/ Akkus

Abmahnfalle:

Händler verkaufen aus dem Ausland importierte Batterien (oder Produkte, die Batterien enthalten), ohne dies zuvor beim Umweltbundesamt anzuzeigen.

Rechtslage:

Werden Batterien und Akkumulatoren (auch in Geräten enthalten) in Deutschland erstmals in den Verkehr gebracht, muss dies dem Umweltbundesamt zuvor entsprechend angezeigt werden. Wer dieser Anzeigepflicht nicht nachkommt, handelt wettbewerbs- und ordnungswidrig.

Wie kommt man dieser Anzeigepflicht nach? Umfangreiche Informationen zum Thema "Anzeige beim Batterie-Melderegister" erhalten Sie hier.

Während das UBA in der Vergangenheit allem Anschein nach nur dann gegen „Trittbrettfahrer“ vorgegangen ist, die von der Konkurrenz dort „angeschwärzt“ worden sind, zeichnet sich in den letzten Monaten ab, dass man hier nicht mehr nur auf eine Selbstregulierung des Marktes setzt, sondern nunmehr aktiv selbst gegen nichtregistrierte Hersteller von Elektro- bzw. Elektronikgeräten sowie gegen Batteriehersteller, die ihre Marktteilnahme nicht angezeigt haben, vorgeht. Die Zahl der Ratsuchenden wegen entsprechender vom UBA eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren ist in letzter Zeit sprunghaft gestiegen,

Tipp: Was haben Online-Händler darüber hinaus beim Verkauf von Batterien zu beachten? Lesen Sie hierzu diesen weiterführenden Beitrag der IT-Recht Kanzlei.

Bestellabwicklung

1. Pflicht zur Übersendung der AGB & Kundeninfo, Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular

Es werden Online-Händler abgemahnt, die es unterlassen, ihren Kunden nach der Bestellung die

- AGB nebst Kundeninformationen,

- Widerrufsbelehrung und

- das Widerrufsformular

auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. E-Mail, Fax, Brief) zur Verfügung zu stellen.

Hintergrund: Nach der gesetzlichen Regelung des § 312f Abs. 2 BGB müssen Online-Händler die AGB (mit Kundeninformationen), die Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular nach der Bestellung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. per E-Mail, Fax oder ausgedruckt der Warensendung beiliegend) im Volltext zur Verfügung stellen. Diese Übermittlung an den Kunden sieht der Gesetzgeber als zwingende Pflicht zur Dokumentation des geschlossenen Vertrags an. Achtung: Es genügt daher nicht, wenn die vorgenannten Rechtstexte ausschließlich online abrufbar gehalten werden, da der Gesetzgeber ergänzend hierzu verlangt, dass die Rechtstexte zusätzlich an den Kunden in der vorbeschriebenen Weise übermittelt werden.

Datenschutz

1. Fehlende Datenschutzerklärung

Immer häufiger wird das gänzliche Fehlen einer Datenschutzerklärung abgemahnt - egal ob im eigenen Onlineshop oder auf Handelsplattformen wie Etsy oder eBay. Nach Art. 13 DSGVO müssen Diensteanbieter den Nutzer zu Beginn des

Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in allgemein verständlicher Form zu unterrichten. Diensteanbieter ist grds. auch jeder Shopbetreiber. Soviel zur datenschutzrechtlichen Vorschrift. Lange umstritten aber war, ob ein Verstoß dagegen einen abmahnfähigen Wettbewerbsverstoß darstellt. Davon gehen mittlerweile aber doch zumindest einige Gerichte aus - es wird argumentiert, dass es sich bei der datenschutzrechtlichen Informationspflicht um eine Marktverhaltensregelung i.S.d. §§ 3, 3a UWG (vgl. etwa OLG Hamburg, Urteil vom 27.06.2013, Az. 3 U 26/ 12) handele.

Tipp der IT-Recht Kanzlei: Hier sollte man sich gar nicht auf irgendein ein Risiko einlassen und einfach eine Datenschutzerklärung vorhalten - in unseren Rechtstexte-Angeboten ist dies, egal ob für Onlineshop oder Plattformaccount, jedenfalls inkludiert.

2. Online-Kontaktformular - Einwilligung erforderlich?

Das OLG Köln hat in einer bislang weniger beachteten Entscheidung geurteilt, dass ein Fehlen einer Datenschutzerklärung im Falle des Vorhaltens eines Online-Konktaktformulars einen wettbewersrechtlichen Verstoß darstellt, denn: Nach Art. 13 DSGVO hat der Online-Seitenbetreiber den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten in allgemein verständlicher Form zu unterrichten. Hierzu zählt auch das Vorhalten eines Online-Kontaktformulars, bei welchem personenbezogene Daten (z.B. E-Mailadresse, Name, etc.) erhoben und verarbeitet werden.

Hinweis: Die Datenschutzerklärung der IT-Recht Kanzlei sieht eine solche Information des Nutzers übrigens bereits vor, eine Anpassung Ihrer Datenschutzerklärung ist nicht veranlasst!

Fraglich bleibt nach der Entscheidung des OLG Köln jedoch, ob der Online-Seitenbetreiber im Falle des Vorhaltens eines Online-Kontaktformulars eine aktive Einwilligung des Nutzers in die Datenerhebung und -verarbeitung einholen muss, denn diese Frage hatte das OLG Köln nicht hinreichend klar beantwortet. Das Datenschutzrecht gestattet die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Erfüllung eines Rechtsgeschäfts erforderlich sind. Mit diesem gesetzlichen Erlaubnistatbestand lässt sich gut vertreten, dass eine Einwilligung im Rahmen eines Kontaktformulars nicht zwingend eingeholt werden muss.

Tipp der IT-Recht Kanzlei: Wir sehen momentan noch keinen Anlass für das Einholen einer Einwilligung des Nutzers für den Fall der Bereitstellung eines Online-Kontaktformulars, wer allerdings auf Nummer sicher gehen möchte, kann eine (nicht vorangecheckte) Einwilligungsbox im Zusammenhang mit dem Kontaktformular bereithalten, welche der Nutzer vor der Übersendung der Kontaktanfrage zwingend anzuhaken hat. Hierbei wäre folgender Einwilligungstext im Zusammenhang mit der Check-Box verwendbar:

"Sie erklären sich mit der Übersendung Ihrer Anfrage über unser Kontaktformular einverstanden, dass wir Ihre mitgeteilten personenbezogenen Daten zur Beantwortung Ihres Anliegens speichern und verarbeiten. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit durch Übersendung einer Nachricht an die im Impressum genannte E-Mailadresse mit Wirkung für die Zukunft widerrufen."

Ein Muster für die DSGVO-konforme Gestaltung eines Kontaktformulars finden Sie gerne hier

3. SSL-Verschlüsselung bei Webformularen (z.B. Kontaktformular) und Check-Out Pflicht

Derzeit werden einige Händler von Datenschutzbehörden wegen unverschlüsselt übertragener Webformulare kontaktiert.

Zum Hintergrund: Nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes ist bei Webformularen, wie etwa Kontaktformulare oder Formulare mit Kommentarfunktion, die in Internetauftritten eingebunden sind und die es Webseitenbesuchern ermöglichen, personenbezogene Daten einzugeben und über das Internet zu übertragen, eine Transportverschlüsselung erforderlich - dabei ist, laut Gesetz, ein Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik zu verwenden. Nach Ansicht der Datenschutzbehörden entspricht die SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) mit HTTPS einem solchen Verfahren. Wir raten daher an, bei allen einschlägigen Formularen (Kontaktformulare, Formulare mit Kommentarfunktion aber auch Check-Out eines Online-Shops) eine SSL-Verschlüsselung einzubinden oder alternativ die Kontaktformulare vom Internetauftritt zu entfernen.

Weitere Informationen hierzu siehe hier.

4. Versand von Newslettern

Für die Versendung eines Newsletters mit werblichem Inhalt bedürfen Sie grundsätzlich der ausdrücklichen Einwilligung des jeweiligen Empfängers. Achtung: Nach der derzeitigen Rechtsprechungspraxis ist davon auszugehen, dass ausschließlich die sog. „Double-Opt-In“- Methode geeignet ist, die Einwilligung des Adressaten beweisbar einzuholen.

Zum Begriff „Double-Opt-In“: Hierbei muss der Adressat in einem ersten Schritt für den Newsletterbezug seine E-Mailadresse angeben und den Bezug des Newsletters ausdrücklich bekunden (z.B. durch Anchecken einer Opt-In-Checkbox oder Betätigung eines Bestellbuttons). Anschließend erhält der Adressat eine E-Mail in der er in einem zweiten Schritt nochmals ausdrücklich befragt wird, ob der Bezug des Newsletters gewollt ist. Erst nachdem der Adressat einen Bestätigungs-Link in dieser E-Mail für den Bezug des Newsletters angeklickt hat, wird die E-Mailadresse für den Versand von Newslettern freigegeben.

Tipp: Unser Beitrag „Newsletter rechtssicher gestalten“ befasst sich eingehend mit den rechtlichen Voraussetzungen der Versendung von Newslettern! Im Rahmen unseres folgenden Beitrags informieren wir Sie zudem über die rechtssichere Gestaltung einer Newsletteranmeldung.

5. Unzulässige Weitergabe von Kunden-E-Mailadressen an Paketdienstleister

Wir wurden häufiger von Mandanten gefragt,

- ob die Weitergabe von E-Mailadressen im Rahmen der Ankündigung von Paketlieferungen nach der Datenschutz-Grundverordnung zulässig ist.

- was bez. der Weitergabe der Telefonnummer bei der Speditionslieferung gilt.

Umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Beitrag.

6. Cookie-Hinweis bzw. Cookie-Zustimmung erforderlich?

Häufig wird die IT-Recht Kanzlei mit der Frage konfrontiert, ob es eine Pflicht zur Belehrung über Cookies (das sind kleine Textdateien, durch deren Einbindung in den Quelltext eine Markierung auf dem Gerät des Besuchers gespeichert wird) auf Webseiten gibt. Seit dem Urteil des EuGH im Herbst 2019 herrscht hier Klarheit. Der EuGH hat entschieden, dass für technisch nicht zwingend notwendige Cookies vor deren Setzung die Einwilligung des Seitenbesuchers eingeholt werden muss.

Zunächst muss also unterschieden werden, ob nur technisch zwingend notwendige Cookies gesetzt werden sollen (z.B. für den Warenkorbinhalt) oder auch technisch nicht notwendige Cookies (z.B. solche für Analyse- oder Trackingtools).

Für technisch zwingend notwendige Cookies gilt das Einwilligungserfordernis nicht. Auch ist für solche Cookies kein Cookie-Banner erforderlich.

Für alle anderen Cookies muss vor deren Setzung jeweils eine ausdrückliche Einwilligung des Seitenbesuchers eingeholt werden. Andernfalls dürfen solche Cookies nicht gesetzt werden bzw. Dienste / Tools, die solche Cookies setzen, nicht verwendet werden.

Zur Einholung der notwendigen Einwilligung empfehlen wir die Nutzung eines sog. "Cookie Consent Tool". Die IT-Recht Kanzlei bietet hierfür entsprechende Kooperationen an.

Zusammenfassend: Ein bloßer Cookie-Hinweis bzw. Cookie-Banner hat seit der Rechtsprechung des EuGH keinen Anwendungsbereich mehr. Vielmehr muss - werden technisch nicht notwendige Cookies verwendet - ein sog. Cookie-Consent-Tool zum Einsatz kommen.

Weiterführende Hinweise zu dieser Thematik finden Sie gerne im folgenden Beitrag

7. Versendung von Aufforderungen zur Bewertungsabgabe (Feedbackanfrage)

Derzeit sehr beliebt ist die Versendung elektronischer Bewertungsanfragen (Feedbackanfragen), also E-Mails an Kunden, die (gerade) ein Produkt gekauft haben, entweder unmittelbar nach dem Kauf oder einige Tage oder Wochen später mit der Bitte, das gekaufte Produkte und/oder den Webshop zu bewerten.

Die IT-Recht-Kanzlei warnt ausdrücklich vor der Übersendung dieser Bewertungsanfragen, wenn der Angeschriebene zuvor nicht ausdrücklich in die Übersendung einer solchen E-Mail eingewilligt hatte! Derartige Feedbackanfragen sind als Werbung anzusehen, da diese dazu dienen, künftig weitere Produkte abzusetzen. In der Konsequenz dürfen Kunden nur dann zum Zwecke einer Feedbackanfrage kontaktiert werden, wenn diese im Vorfeld (etwa im Rahmen des Registrierung-oder Bestellprozesses) die ausdrückliche Einwilligung erteilt hatten. Aktuell sind vermehrt Abmahnungen im Umlauf, da Betroffene angeschrieben werden, ohne dass eine zuvorige Einwilligung eingeholt worden ist.

Tipp: in Ihrem Online-Mandantenportal finden Sie Im Rahmen der Konfigurationsmöglichkeit Ihrer Datenschutzerklärung für den eigenen Online-Shop den Auswahlpunkt „Kontaktaufnahme zur Bewertungserinnerung“. Hier können Sie die Bewertungsanfrage entsprechend konfigurieren und eine Handlungsanleitung für die Einholung einer wirksamen Einwilligung abrufen!

8. Anmeldung zum E-Mail-Newsletter

In dem Zusammenhang werden leider "traditionell" viele Online-Händler abgemahnt.

Wie kann der Anmeldungsvorgang zum Newsletter nach den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung rechtssicher gestaltet werden? Wir stellen Ihnen eine umfangreiche Handlungsanleitung zur Verfügung - inkl. vieler nützlicher Musterformulierungen.

9. Pflicht zur Erteilung eines Cookie-Hinweises für ausgewählte Google-Services

Ab dem 30.09.2015 verpflichtet Google seine Kunden der Services Google AdSense, DoubleClick for Publishers und DoubleClick Ad Exchange zur Mitteilung eines sog. Cookie-Hinweises. Hierbei sind Webseitenbetreiber und Appanbieter zur Einbindung eines speziellen Hinweisbanners verpflichtet, der den Seiten- bzw. Appbesucher darüber informiert, dass Cookies der genannten Services verwendet werden, des Weiteren ist auf die Datenschutzerklärung hinzuweisen, welche ihrerseits über die Möglichkeiten der Widerspruchsausübung des Seiten- bzw. Appbesuchers informieren muss. Ausführliche weitere Informationen und Praxistipps für die Umsetzung des Cookie-Hinweises finden Sie in unserem umfangreichen Beitrag!

10. Einsatz von Google-Analytics muss anonymisiert und datenschutzrechtlich geregelt sein

Es werden Händler abgemahnt, die Google-Analytics im Einsatz haben, diesen Dienst aber nicht bzw. falsch in der Datenschutzerklärung geregelt haben oder generell nicht anonymisiert nutzen. Sollte Sie den Dienst "Google-Analytics" verwenden, so vergewissern Sie sich bitte, dass

- Sie die Datenschutzerklärung der IT-Recht Kanzlei entsprechend konfiguriert haben.

- Sie Google Analytics nur unter der Voraussetzung der Aktivierung des „_anonymizeIp()“ Tracking-Codes nutzen. Mit Anbringung dieses „_anonymizeIp()“ Tracking-Codes werden vor jeder weiteren Verarbeitung der anfragenden IP-Adresse die letzten 8 Bit gelöscht. Damit ist eine Identifizierung des Webseiten-Besucher ausgeschlossen. Eine grobe (datenschutzrechtlich zulässige) Lokalisierung bleibt möglich. Dieses Verfahren ist von den Datenschutz-Aufsichtsbehörden in Deutschland anerkannt und wird auch von anderen Webanalyse-Anbietern verwendet.

11. Verschlüsselung des Online-Shops angeraten

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an Mandanten, die einen eigenen Online-Shop / Blog oder eine Internetpräsenz unterhalten.

Derzeit liegen der IT-Recht Kanzlei mehrere Schreiben vor, die einen vier- bis fünfstelligen Schadensersatzbetrag wegen unterbliebener Verschlüsselung von Kontaktformularseiten zum Gegenstand haben. Ob diese Forderungsschreiben berechtigt sind, werden die Gerichte zu klären haben. Allerdings sollten Sie nicht erst abwarten, sondern dem drohenden Verstoß gegen die DSGVO proaktiv vorbeugen. Gewerbetreibende sollten im Idealfall ihre komplette Internetseite SSL-verschlüsseln, um potentiellen Angreifern keine Angriffsfläche zu bieten. Zumindest aber die Online-Bereiche, in denen personenbezogene Daten der Kunden verarbeitet werden (Kontaktformular, Bestellprozess, etc.) sollten SSL-verschlüsselt werden.

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema können Sie hier nachlesen.

eBay

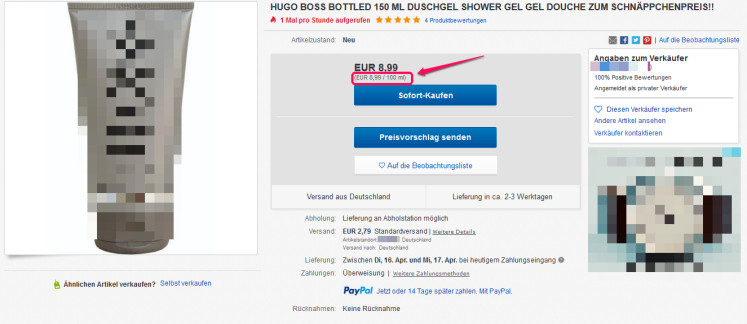

1. Achtung bei der Angabe des Grundpreises auf eBay

Wer gemäß § 4 Abs. 1 Preisangabenverordnung Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbietet oder bewirbt, muss grundsätzlich den Preis je Mengeneinheit (= Grundpreis) für die betreffende Ware angeben. Wichtig ist hierbei die Forderung der Preisangabenverordnung, dass bereits im Rahmen der bloßen Bewerbung grundpreispflichtiger Waren der jeweilige Grundpreis mitzuteilen ist!

Konsequenz: Jedes (!) Mal, wenn eine grundpreispflichtige Ware unter Nennung eines Gesamtpreises werblich dargestellt wird, muss zugleich auch die Grundpreisangabe erfolgen. Auf der Plattform eBay gibt es eine Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten der Artikel, wobei oftmals der Gesamtpreis genannt wird und damit die Grundpreisangabepflicht für den Händler ausgelöst wird.

a) Fehlende Grundpreisangabe in Cross-Selling-Angeboten (Ansicht "Käufer haben sich auch folgende Artikel angesehen")

Nachstehend ist auf der Artikeldetailseite von eBay ein sog. Cross-Selling-Angebot unter der Bezeichnung "Käufer haben sich auch folgende Artikel angesehen" aufgeführt. In diesem Fall wird der Preis und das Produkt benannt und damit im Sinne der PAngV geworben:

Betrachtet man sich das beworbene Produkt in der Artikeldetailansicht, stellt man fest, dass der betreffende Online-Händler eigentlich die automatische Grundpreisanzeige von eBay verwendet:

Auf der Artikeldetailseite wird ersichtlich, dass der Grundpreis im Backend von eBay hinterlegt wurde. Dieser erscheint jedoch nicht der vorhergehenden Cross-Selling-Ansicht!

b) Fehlende Grundpreisangabe in der Suchtrefferansicht

Allerdings existieren noch weitere Ansichten auf der Verkaufsplattform eBay, welche die seitens eBay zur Verfügung gestellte Grundpreisansicht nicht unterstützen, wie z.B. die Suchtrefferansicht. Auch wird ein grundpreispflichtiger Artikel unter Nennung des Gesamtpreises beworben, obschon die Grundpreisangabe nicht mitgeteilt wird:

Betrachtet man sich auch hier die Artikeldetailseite, erkennt man, dass der Händler den Grundpreis bei eBay hinterlegt hat - allerdings wird dieser nicht in der vorerwähnten Ansicht ausgegeben:

Tipp der IT-Recht Kanzlei: Händler sollten sich für eine korrekte Grundpreisanzeige nicht auf die bereit gestellte Grundpreisanzeigefunktion von eBay verlassen, da diese unzureichend ist und eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung droht. Um den Grundpreis auf der Plattform eBay tatsächlich in allen relevanten Ansichten wettbewerbskonform anzeigen zu lassen, ist der Händler (zumindest noch derzeit) verpflichtet, diesen am Anfang der Artikelüberschrift zu platzieren.

Auch das LG Hamburg geht davon aus, dass der Grundpreis in der Artikelüberschrift genannt sein muss!

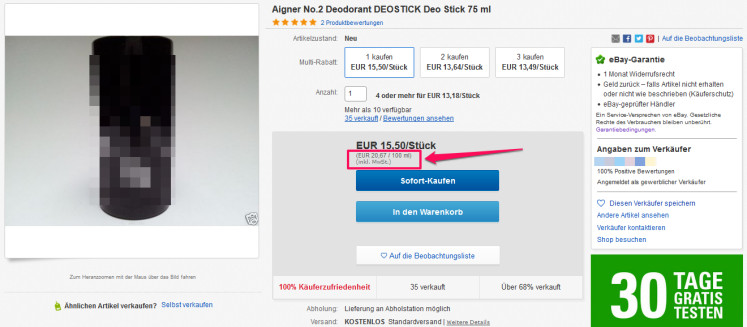

c) Problem der Grundpreisangabe bei Mengenrabatt-Angeboten auf eBay

Im Rahmen von Mengenrabatt-Aktionen können Händler mehr Exemplare eines Artikels pro Bestellung verkaufen und hierfür einen gestaffelten Rabatt (abhängig von der Anzahl der gekauften Artikel) gewähren.

Weitere Informationen zum Mengenrabatt auf eBay finden Sie hier.

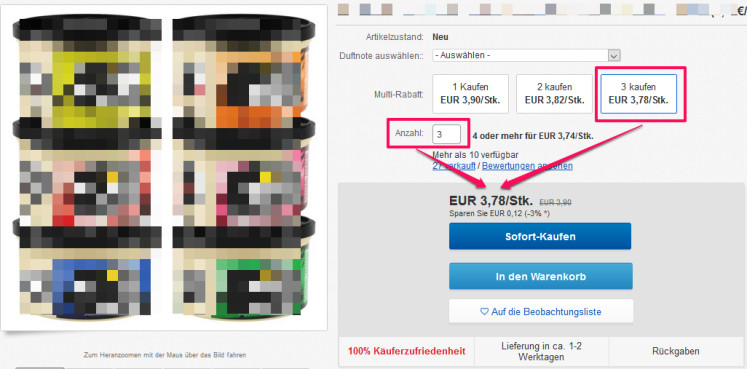

Beispiel: So sieht ein Mengenrabatt-Artikel auf eBay aus:

Das bedeutet, dass grundpreispflichtige Mengenrabatt-Artikel mit einer Grundpreisangabe versehen werden müssen, wenn diese unter Nennung des Gesamtpreises dargestellt werden (= Artikelseite).

Problem: Der Grundpreis ändert sich bei jeder Preisstaffelung, da der Preis hierdurch günstiger wird und damit auch der zugehörige Grundpreis!

Der Grundpreis kann auch nicht in der Mengenrabatt-Box angegeben werden. Eine Grundpreisangabe unterhalb der Preisnennung für einen Artikel ist ebenfalls falsch, da dieser Grundpreis ja nur für den Abgabepreis für einen Artikel gilt und gerade nicht für die günstigeren Mengenrabatt-Preisstaffeln.

Lösung: Die sicherste Vorgehensweise wäre daher, bei Mengenrabatt-Artikeln mit unterschiedlichen Grundpreisen einzelne eBay-Angebote zu erstellen und an der Mengenrabatt-Aritkelanzeige von eBay nicht weiter festzuhalten.

Die Angabe der Grundpreise am Anfang der Artikelbeschreibung dürften nicht mehr den vom BGH neu aufgestellten Anforderungen an eine unmittelbare Grundpreisangabe genügen (da der BGH fordert, dass die Vorgabe der klaren Erkennbarkeit des Grundpreises nur dann erfüllt sei, wenn der Grundpreis so in unmittelbarer Nähe des Gesamtpreises angegeben wird, dass er zusammen mit diesem auf einen Blick wahrgenommen werden könne).

Auch das LG Hamburg hatte bereits im Jahr 2011 festgestellt, dass die ausschließliche Anführung von Grundpreisen in der Artikelbeschreibung den Anforderungen der PAngV nicht gerecht wird (Urteil vom 24.11.2011 - Az.: 327 O 196/11).

Mehr zum Problem der Mengenrabatt-Angebote auf eBay finden Sie in diesem Beitrag.

d) Problem der Grundpreisangabe bei Variantenartikel-Angeboten auf eBay

Variantenartikel sind Angebote, die in verschiedenen Ausführungen vorliegen und in einem einzigen Angebot mit Festpreis oder zu unterschiedlichen Festpreisen veröffentlicht werden.

Dies bedeutet, dass grundpreispflichtige Variantenartikel mit einer Grundpreisangabe versehen werden müssen, wenn diese unter Nennung des Gesamtpreises dargestellt werden (= Artikelseite).

Nachstehend exemplarisch ein Variantenartikel auf eBay:

Auch in dieser Variantenauswahlansicht muss der zutreffende Grundpreis gemäß § 4 Abs. 1 PAngV angegeben werden. Während eBay noch vor einiger Zeit auf seiner Hilfeseite mitteilte, dass die Angabe eines Grundpreises nicht möglich sei, ist die Grundpreisangabe nunmehr durch eBay geschaffen worden.

Bei der Angabe des Grundpreises im Zusammenhang mit Artikelvarianten ist das Folgende zu beachten:

Wenn alle Varianten einen einheitlichen Grundpreis haben, empfehlen wir, einen einzigen Grundpreis am Anfang der eBay-Artikelüberschrift anzugeben.

Wenn die einzelnen Artikelvarianten unterschiedliche Grundpreise haben, empfehlen wir, den Grundpreis jeweils vor die Variante zu setzen, damit dieser bei allen Varianten vollständig angezeigt werden kann, wie im nachstehenden Beispiel:

Mehr zum Problem der Variantenartikel-Angebote auf eBay finden Sie in diesem Beitrag.

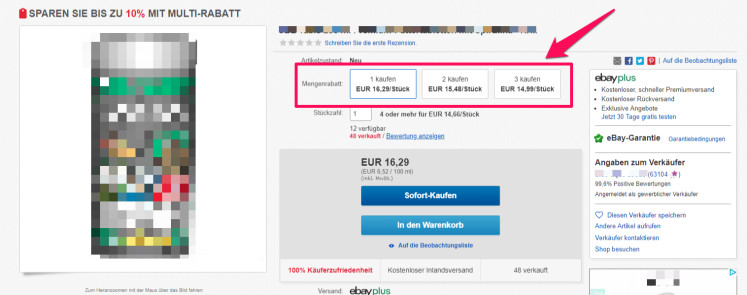

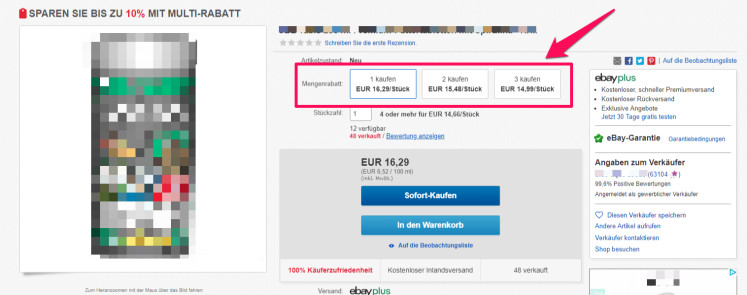

2. Problem der mangelnden Gesamtpreisangabe bei Multirabatt-Artikeln auf eBay

a) Gesamtpreisangabe – was ist das?

Nach der maßgeblichen Vorschrift des § 1 Abs. 1 PAngV (Preisangabenverordnung) muss jeder Onliner-Händler (beim Anbieten von Waren) die Preise angeben, die einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen sind (sog. Gesamtpreise).

b) Problem bei eBay - die sog. Multirabattangebote

eBay-Händler stehen bei sog. Multirabattangeboten vor einem evtl. Problem.

Was sind Multirabatt-Artikel auf eBay? Im Rahmen von Multirabatt-Aktionen können Händler mehr Exemplare eines Artikels pro Bestellung verkaufen und hierfür einen gestaffelten Rabatt (abhängig von der Anzahl der gekauften Artikel) gewähren. Weitere Informationen zum Multirabatt auf eBay finden Sie hier.

Beispiel: So sieht ein Multirabatt-Artikel auf eBay aus:

Der Kunde kann bei diesen Multirabatt-Angeboten wählen. Es können unterschiedliche Verkaufseinheiten eines Produkts angeboten werden. Diese Angebote werden plakativ mit einer separaten Schaltfläche als eigenständige Angebote beworben, hierbei wird ein reduzierter Einzelpreis je Mengen-Angebot angegeben.

c) Das konkrete Problem der Gesamtpreisangabe auf eBay:

Eine Gesamtpreisangabe könnte im Rahmen dieser dargestellten Angebote fehlen! Der Kunde würde dann nicht erfahren, welche Gesamtkosten für das jeweilige Angebot entstehen.

Auch im Falle des Anklickens einer Angebots-Box führt bei der eigentlichen (Gesamtpreis-) Angabe nur dazu, dass der Preis pro Stück angezeigt wird, nicht jedoch der Gesamtpreis für die ausgewählte Anzahl des jeweiligen Artikels:

Bislang ist noch nicht letztverbindlich geklärt, ob die konkrete Darstellung auf eBay auch von den Gerichten als Wettbewerbsverstoß gewertet werden wird. Allerdings hatte das ! Es bleibt hier abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung zu diesem Problem äußern wird! Das LG Bochum (Az.: I-12 O 161/19) hat allerdings schon einmal eine einstweilige Verfügung gegen einen eBay-Händler aufgrund der fehlenden Gesamtpreisangabe bei Multi-Rabattangeboten erlassen.

d) Best Practice – wie könnte eine Lösung des Problems aussehen?

eBay-Händler sollten ihre Angebote auf der Plattform eBay dahingehend prüfen, ob dort Mulitrabatt-Artikel angeboten werden.

Sollte sich die Ansicht der zwingenden Gesamtpreisangabe durchsetzen, kann die Gesamtpreisangabe bei Multirabattangeboten (derzeit wohl) nicht auf eBay dargestellt werden. Der falsche Gesamtpreis wird dann prominent angegeben, die Nachholung der korrekten Gesamtpreisnennung im Rahmen der Artikelbeschreibung kann ebenfalls keine Abhilfe schaffen, denn: zwei sich widersprechende Gesamtpreisangaben würden gegen das preisrechtliche Gebot der Preisklarheit und Preiswahrheit verstoßen (§ 1 Abs. 7 PAngV) .

Die sicherste Vorgehensweise wäre daher, auf die Multirabatt-Artikel bei eBay zu verzichten. Solange eBay keine Gesamtpreisangabe unterstützt, sind eBay-Händler im Falle von Multirabatt-Artikeln latent abmahngefährdet. Es bleibt allerdings noch abzuwarten, ob die Gerichte diese konkrete Darstellung auf eBay ebenfalls als wettbewerbswidrig ansehen werden.

Mehr zum Problem der Variantenartikel-Angebote auf eBay finden Sie in diesem Beitrag.

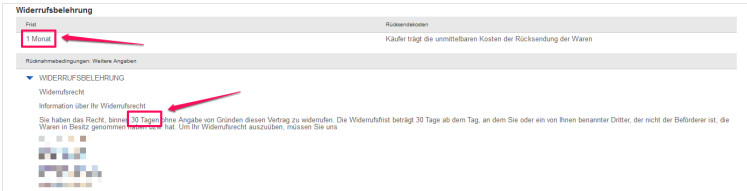

3. Widersprüchliche Angaben zur Widerrufsfrist

Online-Händler sind verpflichtet, den Verbraucher auf das diesem zustehende hinzuweisen. In zeitlicher Hinsicht muss diese Belehrung vor der Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers geschehen.

Auf der Verkaufsplattform eBay ist es für Online-Händler möglich, die Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular in der Informationsbox am Ende der Artikelbeschreibung anzeigen zu lassen.

Oberhalb dieses Textfeldes ist es möglich bzw. durch eBay zwingend vorgeschrieben, dass unter der Überschrift "Frist" ein Hinweis auf die Widerrufsfristlänge mitgeteilt wird:

Es ist ganz wesentlich für den Online-Händler, dass dieser sowohl im Rahmen der gesetzlichen Widerrufsbelehrung, als auch im von eBay vorgesehenen Angabenfeld zur Widerrufsfristlänge eine einheitliche Aussage zur Widerrufsfristlänge mitteilt. Es besteht die Pflicht des Online-Händlers, dass insbesondere über die Bedingungen des Widerrufsrechts „klar und verständlich“ informiert werden muss.

Bei vielen Händlern findet sich allerdings die Aussage in der Widerrufsbelehrung, dass die Widerrufsfrist 14 bzw. 30 Tage beträgt, in der rechtlichen Informationsbox oberhalb der Widerrufsbelehrung wird sodann auf eine einmonatige Widerrufsfrist verwiesen, wie z.B. nachstehend:

In diesem Fall wird der Verbraucher über zwei unterschiedliche Fristen zum Widerruf informiert, dies stellt wiederum einen Wettbewerbsverstoß dar, da in diesem Fall nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass der Verbraucher „klar und verständlich“ über das Widerrufsrecht bzw. die Widerrufsfrist belehrt wird.

Leider wurden und werden immer noch zahlreiche eBay-Händler wegen irreführender (weil unterschiedlicher) Widerrufsfristlängen abgemahnt!

Tipp der IT-Recht Kanzlei: Überprüfen Sie Ihre Angaben im rechtlichen Informationskasten dahingehend, dass über die Widerrufsfrist einheitlich belehrt wird. Die Aussagen zur Widerrufsfristlänge müssen im Gleichklang kommuniziert werden! Sollten Sie die Widerrufsbelehrung noch an anderen Stellen im Rahmen Ihres eBay-Auftritts verwenden, sollten Sie auch hier kontrollieren, ob die Angaben zur Widerrufsfristlänge evtl. widersprüchlich sind.

4. Widersprüchliche Angaben zur Rücksendekostentragung

Einen weiteren Fallstrick stellt die Angabe über die Rücksendekostentragung dar. Diese Problematik ist identisch mit der vorbenannten Widersprüchlichkeit in Bezug auf die Angabe der Widerrufsfristlänge.

Ebay verlangt nämlich einen Hinweis, wer im Falle des Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen hat. Auch diesbezüglich ist unbedingt darauf zu achten, dass hier ein Gleichlauf zwischen diesem Hinweis und der Formulierung dazu in der von Ihnen vorgehaltenen Widerrufsbelehrung besteht.

Sofern Sie bei eBay im Rahmen des Hinweises auswählen „Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren“ muss in der Widerrufsbelehrung die Aussage „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“ erscheinen, welche sich mit den Angaben im Hinweis bei eBay deckt (mit „Sie“ wird der Verbraucher angesprochen).

In diesem Fall darf im Rahmen der Widerrufsbelehrung dann nicht die alternative Formulierung „Wir tragen die Kosten der Rücksendung.“ enthalten sein, da dies dann im Widerspruch zum Hinweis bei eBay stünde und abmahnbar wäre.

Dagegen muss bei Auswahl des ausgewählten Hinweises „Verkäufer trägt die Kosten der Rücksendung“ dann in der Widerrufsbelehrung die Aussage „Wir tragen die Kosten der Rücksendung.“ stehen.

Tipp der IT-Recht Kanzlei: Überprüfen Sie Ihre Angaben im rechtlichen Informationskasten dahingehend, ob Sie über die Rücksendekostentragung einheitlich belehren. Die Aussagen zur Tragung der Rücksendekosten müssen im Gleichklang kommuniziert werden! Sollten Sie die Widerrufsbelehrung noch an anderen Stellen im Rahmen Ihres eBay-Auftritts verwenden, sollten Sie auch hier kontrollieren, ob die Angaben zur Rücksendekostentragung evtl. widersprüchlich sind.

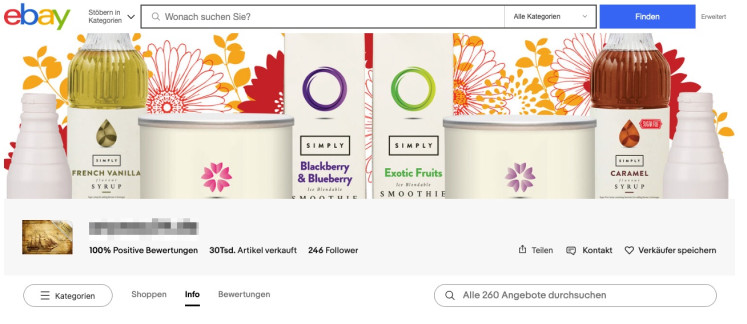

5. Kein transparentes Impressum bei „eBay-Shops“

Die Plattform eBay.de ermöglicht gewerblichen Verkäufern, gegen monatliche Gebühren einen eignen „eBay Shop“ zu eröffnen. In diesem Falle stellt eBay.de dem Verkäufer über die eigentlichen Verkaufsangebote hinaus einen eigenständigen „Shop“ bei eBay.de zur Verfügung, den der Verkäufer zum Teil auch selbst gestalten kann (z.B. indem er ein eigenes Layout hinterlegt und individuelle Informationen, z.B. über sein Unternehmen hinzufügt).

Sofern ein solcher Shop betrieben wird, kann dieser über den folgenden Link aufgerufen werden:

https://www.ebay.de/str//xxxxx

(xxxxx ist dabei durch den eigenen Mitgliedsnamen zu ersetzen).

Nachstehend ein Beispiel:

Problematisch dabei ist, dass im Rahmen der Standardeinstellungen auf diesen „Shopseiten“ dann kein Impressum des Verkäufers dargestellt wird. Ein solches ist zwar theoretisch erreichbar, wenn ein im Shop dargestelltes Angebot aufgerufen wird oder auf den Reiter „Info“ geklickt wird.

Es fehlt jedoch an einem eindeutigen Hinweis darauf, dass das Impressum auf diese Art erreicht werden kann. Der Betrachter dieser Seiten erschließt sich damit nicht auf Anhieb, wie er zum Impressum des „Shopbetreibers“ gelangen kann. Leider gibt es hier nach unseren Informationen keine Lösung, um das Impressum transparenter darzustellen.

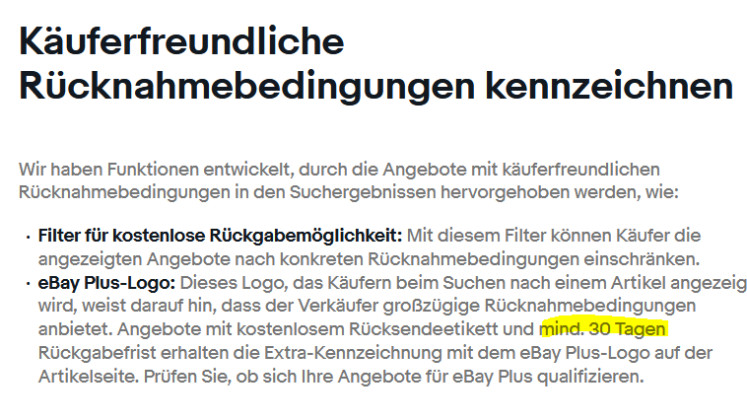

6. Problematische Werbung für „ebay plus“ und „eBay-Garantie“

a) Was hat es mit dem eBay-plus-Programm auf sich?

Auf eBay.de wird ein Programm angeboten, welches Kunden ermöglichen soll, bestimmte Vorteile (wie kostenfreier Premiumversand, längere Widerrufsfrist, immer kostenfreie Rücksendung) in Anspruch zu nehmen.

Verkäufer erhalten bei Teilnahme ein besseres Ranking und können Verkaufsprovisionen sparen. Käufer müssen für eine Teilnahme an diesem Programm namens „ebay plus“ grundsätzlich eine jährliche Gebühr an eBay entrichten. Regelmäßig wird zu Werbezwecken jedoch ein kostenloser, 30-tägiger Testzeitraum für „ebay plus“ angeboten.

Seit einiger Zeit blendet eBay.de oberhalb der Angaben zum Verkäufer bei bestimmten Angeboten eine entsprechende Werbung für „ebay plus“ ein. Konkret geschieht dies wie folgt:

Zunächst muss man sich natürlich fragen, was genau eBay mit der Aussage „30 Tage gratis Rückversand“ eigentlich zum Ausdruck bringen möchte.

Zunächst könnte man diese als Werbung für den Gratis-Test von „ebay plus“ verstehen (der Testzeitraum für die kostenlose Nutzung von „ebay plus“ beträgt ja 30 Tage). Würde man die Aussage so verstehen wollen, würde aber die darüber stehende Aussage „Kostenloser Premiumversand“ keinen Sinn machen (da dieser Vorteil dann ja auch nur 30 Tage lang greifen würde und dort keine entsprechende zeitliche Beschränkung vorangestellt wird).

Da eBay.de seinen Verkäufern, die an „ebay plus“ teilnehmen möchten vorschreibt, dem Verbraucher (mindestens) eine Widerrufsfrist von 30 Tagen einzuräumen, dürfte der Hinweis eher dahingehend zu verstehen sein, dass ebay-plus-Kunden den so beworbenen Artikel 30 Tage lang kostenfrei zurücksenden können.

eBay.de stellt für Teilnehmende nämlich folgende Regelung auf:

b) Worin besteht konkret das Problem?

Auch ein Verbraucher dürfte den Hinweis „30 Tage gratis Rückversand“ wohl so verstehen, dass er den dergestalt beworbenen Artikel binnen 30 Tagen kostenfrei an den Verkäufer zurückschicken kann, mithin so, dass ihm bezüglich dieses Artikels also ein Widerrufsrecht von 30 Tagen zusteht.

Das ist erstmal kein Problem. Jedenfalls dann nicht, wenn der Verkäufer des so beworbenen Artikels ein Widerrufsrecht von 30 Tagen Dauer einräumt.

Bei eBay.de können Verkäufer jedoch verschiedene, längere (als das gesetzliche Minimum von 14 Tagen) Widerrufsfristen einstellen: 30 Tage, 1 Monat oder gar 60 Tage.

Das Problem dabei:

eBay.de stellt die Aussage auch bei Artikeln dar, bei denen sich der Verkäufer dazu entschieden hat, ein Widerrufsrecht von einem Monat Dauer anzubieten und dies auch in den Rücknahmeeinstellungen bei eBay.de so hinterlegt hat.

Weiter unten wird im selben Angebot dann also wie folgt informiert:

Ferner problematisch: Der Hinweis wird ebenfalls bei Artikeln eingeblendet, bei denen der Verkäufer eine Widerrufsfrist von 60 Tagen einräumt. Weiter unten im mit dem Hinweis beworbenen Angebot heißt es dann:

c) 30 Tage vs. 1 Monat bzw. vs. 60 Tage

Etliche Online-Händler haben in Vergangenheit bereits Erfahrungen mit unliebsamen Abmahnungen gesammelt, wenn sie im Rahmen eines Angebots einmal von einer Widerrufsfrist von 30 Tagen und einmal von einer Widerrufsfrist von einem Monat sprachen.

Gerade die Gestaltung von eBay.de ist dahingehend für entsprechende Abweichungen prädestiniert (siehe die beiden letzten Abbildungen), wenn oberhalb der Widerrufsbelehrung eine andere Frist genannt wird als dann in der Widerrufsbelehrung selbst.

Gerichte haben dann kein Erbarmen, denn nicht jeder Monat hat 30 Tage. Der Februar hat weniger und sechs Monate haben mehr Tage. Damit liegt in jedem Fall eine Irreführung über die Modalitäten des Widerrufsrechts vor, erfolgen abweichende Informationen zu Länge der Widerrufsfrist im selben Angeboten.

Noch plastischer wird die Sache, wenn es einmal 60 Tage und einmal 30 Tage heißt. Dann wäre die Frist schließlich einmal doppelt so lang, wie an anderer Stelle angegeben.

Da ein Verbraucher die Aussage „30 Tage gratis Rückversand“ ohne Weiteres als Angabe mit Bezug zur Länge der Widerrufsfrist bei dem so beworbenen Angebot verstehen kann, droht eine entsprechende Irreführung (30 Tage vs. 1 Monat bzw. vs. 60 Tage) auch bei der dargestellten Werbung für „ebay plus“.

Mit anderen Worten: Wenn ein eBay-Verkäufer mit einer Widerrufsfrist von einem Monat bzw. von 60 Tagen operiert, dann ist die Darstellung dieser Werbung für „ebay plus“ alles andere als optimal. Derzeit sind der IT-Recht Kanzlei zwar noch keine Abmahnungen aus diesem Grund bekannt. Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass ein Wettbewerbsverband oder ein Mitbewerber diese Werbung zum Anlass für eine Abmahnung nehmen könnte.

d) Was können Sie als betroffener eBay-Händler tun?

Zunächst wäre daran zu denken, auch die eigentliche Widerrufsfrist einheitlich auf 30 Tage anzupassen (also sowohl beim Hinweis oberhalb der Widerrufsbelehrung als auch im Text der Widerrufsbelehrung jeweils 30 Tage anzugeben). Doch dagegen spricht eine andere Werbung eBays:

Die ebenfalls bei sehr vielen Angeboten eingeblendete Werbung mit der „eBay -Garantie“:

Diese weitere Werbung wird etwas unterhalb der Werbung für „ebay plus“ dargestellt. Klickt man dort dann auf „Mehr erfahren“, öffnet sich diese Erläuterungsseite.

Dort heißt es:

Im Rahmen der „eBay -Garantie“ wird also für das jeweilige Angebot ausdrücklich damit geworben, dass der Kunde einen Monat Widerrufsrecht hat. Schon aus diesem Grunde verbietet es sich daher leider, mit einer Widerrufsfrist von 30 Tagen zu arbeiten (denn dann wäre die Irreführung nicht beseitigt, sondern nur verlagert worden).

Vermutlich verschwindet die problematische Werbung für „ebay plus“ nur dann, wenn der jeweilige Artikel nicht für „ebay plus“ qualifiziert ist (z.B. wegen Lieferdauer oder eben einer definierten Widerrufsfrist kleiner 30 Tage).

Das Anpassen der Widerrufsfrist auf 30 Tage kann das Problem alleine nicht lösen (jedenfalls solange gleichzeitig die Werbung für die „eBay-Garantie“ angezeigt wird.

e) Folgeproblem bei Nutzung von eBay plus und eBay-Garantie

Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass die „eBay-Garantie“ nicht nur die Beseitigung des Ausgangsproblems verhindert, sondern sogar ein ganz neues Problem schafft:

Aber: Langsam wird es etwas kompliziert. Daher nochmal der Reihe nach:

1. Problem: Werbung mit „30 Tage gratis Rückversand“ bei gleichzeitiger Verwendung einer Widerrufsfrist von einem Monat bzw. 60 Tagen.

2. Problem: Eine Vereinheitlichung der Angaben zur Widerrufsfrist auf 30 Tage scheitert an der Werbung mit der „eBay-Garantie“.

Das Folgeproblem besteht nun dergestalt: Die dargestellte Werbung mit der „eBay-Garantie“ und dem dazu genannten einmonatigen Widerrufsrecht wird auch bei solchen Artikeln eingeblendet, bei denen der Verkäufer bei eBay eine Widerrufsfrist von 60 Tagen hinterlegt hat.

3. Problem also: Die Werbung mit der „eBay-Garantie“ spricht bei Artikeln mit 60-tägiger Widerrufsfrist von einem Widerrufsrecht von einem Monat Dauer, was eine klare Irreführung über die Länge der Widerrufsfrist darstellt.

Es ist schwer, den Überblick zu behalten.

Festzustellen bleibt, dass die Werbung, die eBay für „ebay plus“ und die „eBay-Garantie“ einblendet, vielen Verkäufern Probleme bereiten kann.

f) Best Practice - wie könnte eine Lösung des Problems aussehen?

Bereits bislang galt: Augen auf bei eBay.de wegen abweichender Angaben zur Widerrufsfrist (einmal oberhalb der Widerrufsbelehrung beim Hinweis „Frist“ und zum anderen in der Widerrufsbelehrung selbst). Wer hier verschiedene Längen nennt (verschieden sind auch „30 Tage“ und „ein Monat“!), der begibt sich seit jeher in konkrete Abmahngefahr. Deswegen dürften bereits tausende eBay-Händler abgemahnt worden sein.

Nun kommt aber hinzu, dass auch die dargestellten Werbeboxen für „ebay plus“ und die „eBay-Garantie“ den Händlern Probleme hinsichtlich der einheitlichen Angabe der Widerrufsfrist bereiten können. Die Werbung durch eBay erfolgt wohl ohne Zutun des jeweiligen Händlers und kann von diesem auch nicht direkt gesteuert werden.

Lösung: Wer hier als eBay-Händler ganz sichergehen möchte, sollte dafür sorgen, dass die Werbung für „ebay plus“ bei seinen Angeboten nicht dargestellt wird. Dies klappt wohl nur, wenn das Angebot die Kriterien für „ebay plus“ nicht erfüllt. In Bezug auf die Werbung mit der „eBay-Garantie“ muss darauf geachtet werden, dass die Widerrufsfrist dann oberhalb und in der Widerrufsbelehrung exakt mit einem Monat angegeben wird. Wer dann z.B. eine Widerrufsfrist von 60 Tagen angibt, begibt sich in Abmahngefahr.

Hinweis: Auch im Zusammenhang mit dem pauschalen Hinweis zu den Rücksendekosten bei Programm eBay Plus drohen Probleme. Welche Probleme das sind und was wir als Lösung vorschlagen, können Sie in diesem Beitrag nachlesen.

7. Erfüllung der Online-Kennzeichnungspflichten auf eBay

Wer im Internet energieverbrauchsrelevante Produkteanbietet, ist nach EU-Recht grundsätzlich verpflichtet, den Angeboten das Effizienzetikett und das Produktdatenblatt in elektronischer Form beizustellen.

Diese Vorgaben, die für diverse Produktkategorien zum 01.03.2021 reformiert wurden, gelten nicht nur im eigenen Shop, sondern auch auf Marktplätzen wie eBay und Amazon. Dass bei Verstößen gegen die Kennzeichnungspflichten nicht nur wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, sondern auch kostenpflichtige Verfahren der Landesämter für Verbraucherschutz drohen können, zeigt ein der IT-Recht Kanzlei vorliegendes Verwaltungsschreiben.

Viele Händler sind der Ansicht, an der misslichen Lage bei fehlerhafter Umsetzung der Kennzeichnungsvorgaben auf eBay keine Schuld zu haben.

Der Irrglaube, auf eBay ließe sich der Pflicht zur Anführung elektronischer Etiketten und Datenblätter nicht nachkommen, hält sich hartnäckig.

Allerdings bietet eBay eine Option für die Energieverbrauchskennzeichnung an und bedient sich hierfür eines externen Dienstleisters.

Laut eigener Aussage von eBay müssen Händler nur die Marke des Produktes und die Herstellernummer in den eBay-Artikelmerkmalen angeben, damit die korrekten energieverbrauchsrelevanten Informationen systemseitig korrekt zugeordnet und angezeigt werden.

Mehr zu diesem Thema können Sie in diesem Beitrag lesen.

8. Verkauf von mangelhafter Ware und Gewährleistungsverkürzung auf eBay

Seit dem 01.01.2022 gilt ein neues Kaufrecht. Die beiden wohl gravierendsten Auswirkungen beim Verkauf von Waren betreffen den künftigen Verkauf von Waren mit Mängeln (im Folgenden der Einfachheit halber „Mängelexemplar“) sowie den Verkauf von Gebrauchtware unter Verkürzung der Verjährungsfrist für Mängel von zwei Jahren auf ein Jahr.

a) Verkauf von mangelhaften Waren

Die bloße Information über entsprechende Abweichungen, also Mängel der Ware im Rahmen der Artikelbeschreibungen ist ab dem 01.01.2022 nicht mehr ausreichend, um die Beschaffenheit der zu verkaufenden Ware dahingehend zu vereinbaren, dass dem Käufer wegen der genannten Abweichungen keine Mängelrechte mehr zustehen.

Es bedarf eine sog. negativen Beschaffenheitsvereinbarung, welche erfordert, dass

- der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Sache von den objektiven Anforderungen abweicht, und

- die Abweichung im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.

Lesetipp „gebraucht = mangelhaft?“: Ob es sich bei gebrauchten Waren automatisch um mangelhafte Ware handelt, haben wir in diesem Beitrag näher untersucht.

b) Verkürzung der Mängelhaftung (bei Gebrauchtwaren)

Eine Verkürzung der Verjährungsfrist für Mängel ist seit dem 01.01.2022 noch dann wirksam möglich, wenn

- der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt wurde, und

- die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.

Von den formalen Anforderungen besteht also eine Parallelität zur bereits oben besprochenen Vereinbarung einer Negativabweichung bei der Beschaffenheit.

c) Best Practice - wie könnte eine Lösung der Probleme aussehen?

Für die Vereinbarung einer negativen Beschaffenheit haben wir hier einen Lösungsvorschlag näher dargelegt.

Für die Verkürzung der Mängelhaftung bei Gebrauchtwaren haben wir hier einen Lösungsansatz entwickelt.

9. Was eBay-Händler bei dem Verkauf differenzbesteuerter Ware beachten müssen

Auch beim Vertrieb von Waren im Rahmen der Differenzbesteuerung hat bei der Preisangabe der Hinweis „inkl. MwSt.“ bzw. „inkl. USt.“ zu erfolgen. Darüber hinaus müssen Händler klar und eindeutig darüber aufklären, dass eine Differenzbesteuerung vorliegt - ansonsten drohen Abmahnungen. Dies gilt zumindest für den Regelfall, dass sich das Angebot nicht ausschließlich an Verbraucher richtet.

Die nachfolgenden Hinweise gelten nicht, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind oder den Kleinunternehmerstatus in Anspruch nehmen.

Um die potentiellen unternehmerischen Käufer nicht über die Höhe der enthaltenen Umsatzsteuer zu täuschen, sollten Sie den nachstehenden Hinweis zu Klarstellungszwecken angeben:

Dieser Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung, ein Ausweis der Mehrwertsteuer auf der Rechnung erfolgt nicht.

Sollten Sie sowohl umsatzsteuerpflichtige Ware, als auch differenzbesteuerte Ware verkaufen, müssen Sie den nachstehenden Hinweis verwenden:

Umsatzsteuer wird ausgewiesen, sofern der Artikel nicht gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung unterliegt und daher kein Ausweis der Mehrwertsteuer auf der Rechnung erfolgt.

Wichtig: Wenn Sie umsatzsteuerpflichtige Ware und differenzbesteuerte Ware verkaufen, müssen Sie spätestens an der Stelle, in dem der Kaufvorgang eingeleitet werden kann (= Einlegen der Ware in den virtuellen Warenkorb) darauf hinweisen, ob der konkrete Artikel der Differenzbesteuerung unterliegt. Hierzu können Sie den kurzen Vermerk „Differenzbesteuerter Artikel“ anbringen.

Konkrete Umsetzung bei eBay: Der vorstehende Hinweis sollte auf jeden Fall im Freitextfeld unterhalb der Impressumsangaben im Rahmen der rechtlichen Informationen zum Verkäufer mitgeteilt werden. Es ist nicht abschließend geklärt, ob die Platzierung an dieser Stelle ausreichend ist. Wenn Sie den sichersten Weg folgend handeln möchten, sollten Sie den Hinweis zusätzlich am Anfang der Artikelbeschreibung platzieren.

Lesetipp: Weiterführende Informationen zum Thema Differenzbesteuerung und Kleinunternehmerstatus können Sie in unserem Beitrag Kleinunternehmer bzw. Differenzbesteuerung:Der Umgang mit dem Hinweis „inkl. MwSt.“ bei der Preisangabe nachlesen!

E-Mail Signaturen

Abmahnfalle:

Es werden E-Mails ohne oder nur mit unvollständigen E-Mail Signaturen verschickt.

Rechtslage:

Meist enthalten E-Mails am Ende nur ein nettes, abschließendes Grußwort. Eine Signatur mit Name und Anschrift fehlt häufig. Doch E-Mail-Signaturen erleichtern nicht nur die Kontaktaufnahme potenzieller Kunden für telefonische Rückfragen. Oftmals sind sie in der Regel gesetzlich vorgeschrieben.

Wir haben in Ihrem Mandantenportal für folgende Rechtsformen Muster abmahnsicherer E-Mail Signaturen hinterlegt: AG, GmbH, UG, Kaufleute, OHG und KG

Tipp: Für nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende besteht derzeit grundsätzlich keine gesetzliche Pflicht, eine E-Mail-Signatur bereitzuhalten.

Etsy

Die Plattform „etsy.com“ ist in den letzten Jahren zu einem der größten E-Commerce-Portale für Handgemachtes und Künstlerbedarf avanciert und wird von vielen Online-Händlern genutzt, um ihre Produkte über etwaig bestehende eigene Shops hinaus einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Hierbei sind sie allerdings gesetzlich zur Bereitstellung verschiedener, meist dem Verbraucherschutz dienender Pflichtinformationen gehalten.

Wie Etsy-Händler

- AGB, Impressum, Widerrufsbelehrung und Co. rechtssicher darstellen

- bestimmte Etsy-typische Abmahnfallen umgehen können

haben wir für Sie gerne in dieser aktuellen Handlungsanleitung aufbreitet.

Geoblocking

- Mindestbestellwerte nur für ausländische Käufer im Online-Shop sind unzulässig - s. hierzu diesen Beitrag.

- EU-weite Rechnungsadresse muss möglich sein - s. hierzu diesen Beitrag.

Google-Analytics

Derzeit werden Händler abgemahnt, die Google-Analytics im Einsatz haben, diesen Dienst aber nicht bzw. falsch in der Datenschutzerklärung geregelt haben. Sollte auch Sie den Dienst "Google-Analytics" nutzen, so vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die Datenschutzerklärung der IT-Recht Kanzlei entsprechend konfiguriert haben.

Google-Shopping

1. Falsche Versandkostenangaben bei Google Shopping

Abmahnfalle:

Bei Google Shopping werden falsche Versandkosten angezeigt.

Rechtslage:

Wenn bei Google Shopping falsche Versandkosten zu einem Produkt angezeigt werden, haftet der jeweilige Händler des Artikels. Dies gilt sogar dann, wenn der Fehler Google selbst unterlief!

Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie regelmäßig kontrollieren, ob die für Ihre Produkte in der Plattform aufgeführten Preise und Versandkosteninformationen korrekt dargestellt werden. Melden Sie Google Shopping oder anderen Plattformen sofort, wenn sich der Preis für einen Ihrer Artikel geändert hat. Überprüfen Sie auch danach, ob die in der Plattform aufgeführten Informationen dem aktuellen Stand entsprechen.

Herstellergarantie

1. Fehlende Information über bestehende Herstellergarantie

Online-Händler werden abgemahnt wegen fehlender Informationen über eine für die Ware bestehende Herstellergarantie und deren Bedingungen. Wir haben uns unter anderem in diesem Beitrag mit der Thematik auseinandergesetzt.

Impressum

1. Verwendung von Sonderrufnummern für Kundenservicehotlines abmahnbar

Dieser Hinweis richtet sich an alle Händler, die Verträge (auch) mit Verbrauchern schließen und eine Telefonnummer vorhalten, unter der ein Verbraucher sich wegen Fragen oder Erklärungen zu einem bereits geschlossenen Vertrag telefonisch an den Unternehmer wenden kann:

Verwenden Sie bei der Angabe einer solchen Telefonnummer ausschließlich eine gewöhnliche Rufnummer im Fest- oder Mobilfunknetz oder eine für den Anrufer kostenfreie Rufnummer (Vorwahl: 0800). Sie dürfen für solche Zwecke keine Sonderrufnummern (wie etwa solche unter den Vorwahlen 0180x, 0137x, 0700 oder gar 0900) angeben. Andernfalls besteht die Gefahr einer Abmahnung.

Hintergrund ist eine kürzlich ergangene Entscheidung des EuGH (Urt. v. 2.3.2017, Az.: C-568/15), mit welcher der EuGH die Verwendung einer Rufnummer unter der Vorwahl 01805 als Verstoß gegen die Vorschrift des § 312a Abs. 5 BGB eingestuft hat.

Hiervon nicht betroffen sind dagegen solche Rufnummern, über welche nicht Fragen und Erklärungen zu einem geschlossenen Vertrags abgewickelt werden, etwa also reine Bestellhotlines zu Klärung von Fragen im Vorfeld eines Vertragsschlusses. Auch reine Faxnummern werden nicht erfasst.

Darüber hinaus empfiehlt die IT-Recht Kanzlei, auch bei der im Impressum genannten Telefonnummer ausschließlich eine Standardrufnummer aus dem Fest- oder Mobilfunknetz oder eine kostenfreie Rufnummer zu verwenden. Weitere Details zu dieser Thematik finden Sie hier.

2. Fehlen bestimmter Pflichtangaben: im Impressum

Prüfen Sie die Angaben zu Ihrem Impressum auf Richtigkeit und Aktualität Ihrer Daten und nehmen Sie ggf. erforderliche Anpassungen vor. Dies gilt sowohl für die Darstellung Ihres Impressums im Mandantenportal als auch für die Darstellung Ihres Impressums in Ihrer Online-Präsenz.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang insbesondere auch folgende Besonderheiten:

1) Es ist die vollständige (ladungsfähige) Adresse anzugeben - nicht ausreichend ist die Angabe eines Postfaches.

2) Sie müssen in Ihrem Impressum weder Ihre Steuernummer noch Ihre Steueridentifikationsnummer angeben.

3) Sie müssen dagegen Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben, sofern Ihnen eine solche vom Finanzamt zugeteilt worden ist.

Als Händler haben Sie diesbezüglich die folgenden Punkte zu beachten:

a. Eine USt-IdNr. haben Sie nur dann im Impressum anzugeben, wenn Ihnen eine solche auf Ihren Antrag hin vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zugeteilt worden ist. Mit anderen Worten: Nicht jeder Unternehmer verfügt über eine USt-IdNr. Verfügt er nicht über eine solche, muss er diese auch nicht angeben, da er das ja auch gar nicht kann.

b. Bitte verwechseln Sie die USt-IdNr. nicht mit der Steuernummer oder der Steueridentifikationsnummer. Die Namen klingen ähnlich, es handelt sich aber um vollkommen unterschiedliche Daten. In Deutschland hat eine USt-IdNr. immer das Format der einleitenden Buchstabenfolge „DE“ gefolgt von neun Ziffern, also z.B: DE123456789. Steuernummer und Steueridentifikationsnummer haben in aller Regel mehr Ziffern. Durch die Angabe der Steuernummer und/ oder Steueridentifikationsnummer im Impressum kann die Pflicht zur Angabe einer erteilten USt-IdNr. nicht erfüllt werden.

c. Denken Sie bitte auch an weitere Impressen außerhalb Ihrer „Hauptpräsenzen“ (wie etwa bei Facebook), dort muss die USt-IdNr. natürlich auch genannt werden. Bitte denken Sie ferner daran im Falle einer (später) noch zu erfolgenden Erteilung der USt-IdNr. diese in Ihren Impressen nachzutragen.

3) Wenn Sie für Ihre Online-Präsenz Bilder oder sonstige urheberrechtlich geschützte Inhalte von Drittanbietern nutzen, müssen Sie unter Umständen bestimmte Angaben zum Urheber, zum Rechteinhaber und/oder zur Quelle der jeweiligen Inhalte in Ihrem Impressum machen. Ob und in welchem Umfang Sie entsprechende Angaben machen müssen richtet sich ausschließlich nach den einschlägigen Lizenzbestimmungen des jeweiligen Anbieters, die Sie im Rahmen der Registrierung für einen solchen Dienst akzeptieren müssen.

4) Die Verwendung so genannter Disclaimer (insbesondere zum Haftungsausschluss für externe Links, zum Urheberrecht oder zum Markenrecht) wie man sie im Internet häufig finden kann, ist entgegen einer weitläufigen Meinung weder erforderlich noch hilfreich.

Wir raten daher von der Verwendung solcher Disclaimer kategorisch ab.

5) Informationen zum Datenschutz gehören nicht ins Impressum sondern in die Datenschutzerklärung, die auf einer gesonderten Seite vorgehalten werden sollte.

3. Impressum: Pflicht zur Benennung des redaktionell Verantwortlichen?

Oft werden wir von Mandanten gefragt, ob im Impressum zwingend auf den redaktionell Verantwortlichen hinzuweisen ist.

Nach § 18 Abs. 2 MStV haben Online-Händler, die journalistisch-redaktionelle Angebote bereithalten, stets einen inhaltlich Verantwortlichen in ihrem Impressum zu benennen, der für Rechtsverstöße im Zusammenhang mit der publizistischen Tätigkeit haftbar gemacht werden soll.

Aber: Rein kommerziell ausgerichtete Online-Shops und Händlerpräsenzen sind hiervon ausgenommen.

Wir empfehlen jedoch allen Mandanten, die

- Kundenbewertungen zulassen,

- einen Blog oder ein E-Magazin mit übergeordneten Themenschwerpunkten in Ihre Internetpräsenz eingegliedert haben

den "journalistisch Veranwortlichen" im Impressum zu benennen.

Hierfür kann das nachfolgende Muster genutzt werden:

„Verantwortliche/r i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV:

Max Mustermann

Musterstraße 1

00000 Musterstadt“

Hinweis: Als Verantwortlicher darf nur eingesetzt werden, wer

- seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat

- nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat

- voll geschäftsfähig ist und

- unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

Sie sind sich unsicher, ob Sie in Ihrem Impressum den "journalistisch Verantwortlichen" zu bennenen haben? Im Zweifel, kommen Sie dem einfach nach. Dies sorgt in jedem Fall für die notwendige Rechtssicherheit, weil nach der Konzeption des MStV nur das Fehlen des Hinweises abmahnbar ist, nicht aber die inhaltlich richtige Benennung trotz eigentlich nicht bestehender Verpflichtung.

Hintergrundinformationen zum Ganzen siehe hier.

4. Angabe der WEEE-Registrierungsnummer im Impressum: verpflichtend für Hersteller von Elektrogeräten

Bereits seit dem 24.10.2015 ist das novellierte ElektroG in Kraft. Durch das neue ElektroG gibt es auch für Hersteller in Bezug auf deren Informationspflichten eine wichtige Neuerung:

Die von der Stiftung EAR dem Hersteller zugeteilte Registrierungsnummer (WEEE-Registrierungsnummer) muss seit dem 24.10.2015 vom Hersteller bereits beim „Anbieten“ genannt werden, vgl. § 6 Abs. 3 ElektroG.

Bietet der Hersteller seine Geräte über das Internet an, ist damit zwingend bereits online über die WEEE-Nummer zu informieren. Anbieten ist dabei „das im Rahmen einer gewerbsmäßigen Tätigkeit auf den Abschluss eines Kaufvertrages gerichtete Präsentieren oder öffentliche Zugänglichmachen von Elektro- oder Elektronikgeräten im Geltungsbereich dieses Gesetzes; dies umfasst auch die Aufforderung, ein Angebot abzugeben“.

Nach bisheriger Rechtslage hatten Hersteller die WEEE-Registrierungsnummer lediglich im schriftlichen Geschäftsverkehr zu führen (also etwa auf Rechnungen oder Lieferscheinen). Dies reicht nun eindeutig nicht mehr aus. Sofern Sie Hersteller im Sinne des ElektroG sind, sorgen Sie bitte umgehend dafür, dass Ihre WEEE-Nummer im Rahmen des Impressums Ihrer Onlinepräsenzen genannt wird, andernfalls besteht Abmahngefahr.

Sowohl Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten, als auch bloße Vertreiber, die der Rücknahmepflicht für Elektro- und Elektronikgeräte unterfallen (und damit auch der Informationspflicht) finden im Mandantenportal Muster, um die neuen Informationspflichten erfüllen zu können.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.

5. Facebook: Problem mit Impressumsdarstellung

Die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zur Darstellung der Anbieterkennzeichnung (Impressum) war zugegebenermaßen auf Facebook nicht perfekt gelöst - aber immerhin hatte Facebook eine Möglichkeit geboten unter der Rubrik-Bezeichnung IMPRESSUM die erforderlichen Daten zu hinterlegen. Nun steht diese Möglichkeit auf Facebook scheinbar nicht mehr in allen Fällen zur Verfügung – zumindest bei der Desktop-Version ist dieser Reiter, vermutlich zurückzuführen auf ein Update von Facebook, mitunter verschwunden. Das trifft aber nach unserer Recherche nicht auf alle Facebook-Präsenzen zu.

Wir raten aus dem Grund allen Mandanten, die einen gewerblichen Facebook-Auftritt betreiben, zu überprüfen, ob das Impressum noch angezeigt wird.

Falls nicht, so wäre zumindest folgende provisorische Lösung möglich:

Im Infokasten wird ein Link hinterlegt, der deutlich auf das Impressum (der Firmen-Webseite) verweist:

- Dazu muss die "Seiteninfo" bearbeitet und hier auf das Impressum der Webseite direkt verlinkt werden.

- Dabei sollte der Link den Wortbestandteil "Impressum" enthalten

Nähere Informationen zur Vorgehensweise erhalten Sie auch hier.

Das ist zwar keine ideale Lösung, sollte aber zur Vermeidung von Abmahnung dienlich sein.

6.Keine Platzhalter im Impressum verwenden!

Das OLG Frankfurt am Main hat erst jüngst entschieden, dass keine Platzhalterangaben im Impressum gemacht werden dürfen, wie z.B. "Registernummer: HR 0000" oder "Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE0000". Sofern der Seitenbetreiber hinsichtlich einzelner Angaben nicht der Impressumsangabepflicht unterliegt, darf er hierzu keinerlei Angaben machen. Es ist daher auch nicht zulässig, eine Angabe im Impressum gleichwohl zu machen und mangels Vorhandensein der Information einen Platzhalter (wie z.B. 000 oder XXX) einzufügen. Durch die Angabe eines Platzhalters kann der Verbraucher nicht darauf schließen, dass keine diesbezüglichen Daten vorliegen. Vielmehr ist eine solche Angabe mehrdeutig und führt den Verbraucher in die Irre.

Energie-Kennzeichnung

1. Seit 01.08.2017: Verschärfung der Energieverbrauchskennzeichnung in der Werbung

Der nachfolgende Hinweis betrifft alle Mandanten, die folgende Geräte verkaufen:

- Einzelraumheizgeräte

- elektrische Lampen und Leuchten

- Fernsehgeräte

- Festbrennstoffkessel und Verbundanlagen aus einem Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräte, Temperaturregler und Solareinrichtungen

- gewerbliche Kühllagerschränke

- Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben

- Haushaltsgeschirrspüler

- Haushaltskühlgeräte

- Haushaltswaschmaschinen

- Haushaltswäschetrockner

- Luftkonditionierer

- Raumheizgeräte, Kombiheizgeräte, Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturregler und Solareinrichtungen sowie von Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen

- Staubsauger

- Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen

- Wohnraumlüftungsgeräte

Seit dem 01.08.2017 gelten für die visuell wahrnehmbare Werbung für energieverbrauchsrelevante Geräte (s.o.) verschärfte Vorgaben.

Konkret müssen Online-Händler die zwei folgenden Vorgaben beachten:

1. Vorgabe: Angabe der Energieeffizienzklasse

Ab sofort ist bei jeder visuell wahrnehmbaren Werbung oder in technischen Werbematerial für ein bestimmtes Modell die Energieeffizienklasse anzugeben - unabhängig davon, ob diese Werbung energiebezogene oder preisbezogene Informationen enthält.

Beispiel: "Energieeffizienzklasse: A"

2. Vorgabe: Angabe des Spektrums der verfügbaren Effizienzklassen

Darüber hinaus ist bei jeder visuell wahrnehmbaren Werbung oder in technischen Werbematerial für ein bestimmtes Modell nun immer auch auf das Spektrum der auf dem Energielabel verfügbaren Effizienzklassen hinzuweisen.

Beispiel: Für eine Waschmaschine mit Energieeffizienzklasse A+++ bedeutet dies, dass zusätzlich das Spektrum (A+++ bis D) der Energieeffizienklassen angegeben werden muss: "Energieeffiziensklasse A (Spektrum A+++ bis D)“

Hinweis: Unter einer visuell wahrnehmbaren Werbung sind sämtliche Formen der Online-Veröffentlichung eines Produkts zu verstehen, wenn durch die jeweilige Darstellung der Absatz der betreffenden Ware gefördert werden soll. Unter die visuell wahrnehmbare Werbung fallen z.B. Online-Banner, Artikeldetailseiten, Cross-selling-Angebote, (Offline-)Produktkataloge, Google AdWords und Darstellungen in Preisvergleichsportalen. Ob die Erwähnung eines Artikels im Rahmen einer Suchtrefferliste oder in ähnlicher Weise als Werbung im Sinne der Vorschrift angesehen werden muss, ist bislang noch nicht geklärt.

Weiterführende (wichtige !) Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Beitrag.