Neue Gewährleistungs- und Garantie-Label: Diese Änderungen gelten ab September 2026

Die EU verschärft in 2026 erneut den Verbraucherschutz. Auf die Händler warten dann neue Informationspflichten in Sachen Gewährleistung und Garantie. Worum es geht, lesen Sie nachfolgend.

Inhaltsverzeichnis

- Worum geht es?

- Was ist der Hintergrund?

- Exkurs: Gewährleistung versus Garantie

- Wie soll das neue Label in Bezug auf die Gewährleistung aussehen?

- Wie soll das neue Label in Bezug auf die Garantie aussehen?

- Wie und wo muss das Label dargestellt werden?

- „Fun-fact: Die EU kann es selbst nicht

- Generell: Der falsche Ansatz

- Fazit

Worum geht es?

Angesichts der andauernden Wirtschaftsflaute in der Europäischen Union, für die nicht zuletzt auch die Überregulierung seitens des europäischen Gesetzgebers mitverantwortlich gemacht wird, und eines deswegen von der Politik geforderten, massiven Bürokratieabbaus könnte man der Ansicht sein, die Zeiten immer neuer, inzwischen überbordender Verbraucherinformationspflichten im Ecommerce seien vorüber.

Doch weit gefehlt!

Die EU bringt bereits neue Informationspflichten für Händler auf den Weg. Ab September 2026 kommen einheitliche Label, mittels derer Händler die Käufer über Rechte aus der gesetzlichen Gewährleistung und einer (freiwilligen) Herstellergarantie zu informieren haben.

Im Prinzip handelt es sich um standardisierte EU-Label, wie man sie etwa bereits aus der Energieeffizienzkennzeichnung kennt, nur eben mit Bezug auf Gewährleistung und Garantie.

Was ist der Hintergrund?

Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet die EU-Richtlinie 2024/825, mit der die Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU geändert und aktualisiert werden soll.

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass Händler ab dem 27.09.2026 Kunden (sehr weitgehend) im Rahmen einer „harmonisierten Mitteilung“ über bestehende Gewährleistungsrechte sowie im Rahmen einer „harmonisierten Kennzeichnung“ über eine bestehende Haltbarkeitsgarantie zu informieren haben.

Die Richtline 2024/825 wurde in Folge des sogenannten europäischen „Green Deals“ erlassen. Durch diese sollen die Position der Verbraucher hinsichtlich einer nachhaltigen Produktpolitik und zu Möglichkeiten zur Kosteneinsparung geschärft werden.

Indem Verbraucher künftig mehr Informationen bezüglich ihrer Rechte aus Gewährleistung und Garantien erhalten, soll eine informierte Kaufentscheidung in Sachen Produkthaltbarkeit ermöglicht werden.

Durch die Richtline 2024/825 wird ein neuer Artikel 22a in die Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU eingefügt.

Artikel 22a der Verbraucherrechterichtlinie n.F. regelt dann die Notwendigkeit der Verwendung einer harmonisierten Mitteilung und harmonisierten Kennzeichnung durch die Händler.

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Verbraucher unionsweit einheitlich und auf einem guten Niveau über ihre Rechte in Bezug auf Gewährleistung und Garantie informiert werden. Ganz nach dem Motto: "Wenn eine Garantie versprochen wird, muss das Produkt ja besonders haltbar sein".

Folgende Fassung soll der neue Artikel 22a haben:

„Artikel 22a

Harmonisierte Mitteilung und harmonisierte Kennzeichnung

(1) Um sicherzustellen, dass die Verbraucher in der gesamten Union gut informiert sind und ihre Rechte leicht verstehen können, wird für die Bereitstellung von Informationen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe l eine harmonisierte Mitteilung und für die Bereitstellung von Informationen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe ea und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe la eine harmonisierte Kennzeichnung verwendet.

(2) Bis 27. September 2025 legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die Gestaltung und den Inhalt der in Absatz 1 genannten harmonisierten Mitteilung fest.

(3) Die harmonisierte Mitteilung enthält die wichtigsten Elemente des gesetzlichen Gewährleistungsrechts, einschließlich seiner in der Richtlinie (EU) 2019/771 festgelegten Mindestdauer von zwei Jahren und eines allgemeinen Verweises darauf, dass das gesetzliche Gewährleistungsrecht nach nationalem Recht länger sein kann.

(4) Bis 27. September 2025 legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die Gestaltung und den Inhalt der in Absatz 1 genannten harmonisierten Kennzeichnung fest.

(5) Die harmonisierte Mitteilung und die harmonisierte Kennzeichnung sind für die Verbraucher leicht erkennbar und verständlich sowie für Unternehmer leicht zu verwenden und zu reproduzieren.

(6) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 27a genannten Prüfverfahren erlassen.“

Nach Art. 22a und 4 der Verbraucherrechterichtlinie wird die EU-Kommission dazu ermächtigt, die Vorgaben an die Gestaltung der neuen Informationspflichten festzulegen.

Dazu hat die Europäische Kommission im Juli 2025 den Entwurf einer Durchführungsverordnung veröffentlicht (derzeit nur in der englischen Sprache verfügbar), siehe:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=intcom:Ares(2025)5222493

Da Vorgaben der EU-Richtlinien in den einzelnen Mitgliedsstaaten nicht unmittelbar gültig sind, müssen diese erst durch einen nationalen Umsetzungsrechtsakt in deutsches Recht umgesetzt werden.

Die Händlerpflicht, die harmonisierte Mitteilung und Kennzeichnung darzustellen, gilt ab dem 27.09.2026.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat zur Umsetzung in nationales Recht bereits einen Referentenentwurf veröffentlicht.

Die neuen Label befinden sich also bereits auf ihrem Weg…

Exkurs: Gewährleistung versus Garantie

Zum Verständnis der geplanten Informationspflichten ist es wichtig, zunächst den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie zu verstehen.

Was meint „Gewährleistung“?

Verkauft ein Händler Ware an einen Verbraucher, dann muss der Händler im Rahmen der gesetzlichen Mängelhaftung (§§ 434ff BGB - frühere Bezeichnung „Gewährleistung“) für die Mangelfreiheit der Ware zum Zeitpunkt der Übergabe einstehen.

Bei Neuware zwingend mindestens 2 Jahre lang, bei Gebrauchtware besteht die Möglichkeit einer vertraglichen Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr.

Es handelt sich hierbei (wir sprechen aufgrund des nach wie vor stärker verbreiteten Begriffs daher auch weiterhin von „Gewährleistung“) also um (zwingende) gesetzliche Rechte.

Was meint Garantie?

Daneben (also parallel bestehend und nicht die Gewährleistung ersetzend) kommt es gerade bei Markenprodukten häufig zu einem Garantieversprechen (in der Regel seitens des Produktherstellers).

Bei einer solchen „Garantie“ handelt es sich um ein freiwilliges (vertragliches) Recht des Käufers (und nicht um einen gesetzlichen Anspruch), das der Hersteller bzw. manchmal auch der Verkäufer selbst („Herstellergarantie“ vs. „Verkäufergarantie“) einräumt .

Eine Garantie kann es geben, muss es aber nicht geben.

Anders als bei der Gewährleistung wird bei einer freiwilligen Garantie regelmäßig während der versprochenen Dauer der Garantie für die Haltbarkeit des Produkts eingestanden (was bei der Gewährleistung nicht der Fall ist, da es hier – nur – auf die Mangelhaftigkeit des Produkts zum Zeitpunkt der Übergabe ankommt, die bei Auftreten eines Mangels binnen eines Jahres allerdings zugunsten des Verbrauchers gesetzlich vermutet wird).

Mit anderen Worten: Gewährleistung muss, Garantie kann.

Verbraucher haben gegenüber dem verkaufenden Unternehmer immer zwingend ein Gewährleistungsrecht.

(Nur) in manchem Fällen haben Verbraucher (darüber hinaus) auch Ansprüche aus einer eingeräumten Garantie, dies meist gegenüber dem Hersteller, manchmal aber auch gegenüber dem Verkäufer, wenn dieser die Garantie verspricht.

Wie soll das neue Label in Bezug auf die Gewährleistung aussehen?

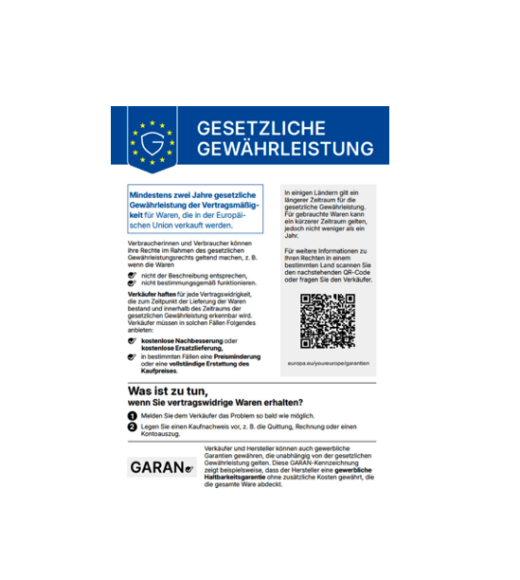

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge, der sich aus dem oben verlinkten Entwurf einer Durchführungsverordnung ergibt, wird das „Gewährleistungs-Label“ wie folgt aussehen (derzeit im Entwurfsstadium nur in englischer Sprache verfügbar, später dann natürlich für Händler in Deutschland in deutscher Sprache):

Der im Label enthaltene QR-Code führt Verbraucher auf eine Erläuterungsseite der EU-Kommission, wo diese weitere Informationen zur Thematik erhalten.

Es bleibt zu hoffen, dass der deutsche Entwurf nicht mehr die Bezeichnung „Guarantee“ enthalten wird (sondern stattdessen „Gewährleistung“ oder „Mängelhaftung“), da „Guarantee“ von vielen Verbrauchern synonym zum Wort „Garantie“ verstanden werden dürfte (um die es aber gar nicht geht, vielmehr nur um die gesetzliche Gewährleistung).

Spannend wird es wohl auch dann werden, wenn es um den Verkauf gebrauchter Ware geht:

Hier hat der Händler nach deutschem Recht (und das auch über den 27.09.2026 hinaus) die Möglichkeit, die Verjährungsfrist für Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung durch entsprechende vertragliche Vereinbarung von 2 Jahren auf ein Jahr zu verkürzen.

Das neue Label spricht links oben in großen, fetten Lettern von „Minimum two-year legal guarantee protection“. Rechts daneben, in wesentlich kleinerer, normaler Schrift heißt es dann „For second-hand goods, a shorter period may apply, but not less than one year“.

Nach deutschen Maßstäben würde ein Gericht hier vermutlich keine ausreichende, eine Irreführung ausschließende Aufklärung annehmen, wird das Label in dieser Gestaltung bei einem Gebrauchtartikel dargestellt und die Gewährleistung durch Vereinbarung auf ein Jahr beschränkt.

Kurios ist auch der Umstand, dass Händler bislang dafür abgemahnt werden können, wenn diese mit der gesetzlichen Gewährleistung (als Selbstverständlichkeit wegen zwingender, verbraucherrechtlicher Vorgaben) in hervorgehobener Weise werben (etwa mit einem Satz wie „Bei uns erhalten Sie 2 Jahre Gewährleistung!).

Künftig müssen die Händler die gesetzliche Gewährleistung durch Darstellung des Labels aber prominent anpreisen.

Wie soll das neue Label in Bezug auf die Garantie aussehen?

Räumt der Hersteller für das vom Händler angebotene Produkt auch eine Haltbarkeitsgarantie mit einer Dauer von mehr als 2 Jahren ein, ist zudem nach derzeitigem Stand das folgende Label darzustellen:

Die Bezeichnung „GARAN“ scheint der Einheitlichkeit im Sinne der Amtssprachen der EU geschuldet zu sein, trägt aber nicht gerade zu einer besseren Orientierung des Verbrauchers bei, der bereits jetzt regelmäßig Schwierigkeiten hat, zwischen „Gewährleistung“ und „Garantie“ korrekt zu unterscheiden.

Künftig wird er dann wohl auch mit dem Begriff „GARAN“ zurechtkommen müssen.

Der im Label enthaltene QR-Code verlinkt auf eine Erläuterungsseite der EU.

Auch hier bestehen noch Unklarheiten:

Auf dem Label muss die Marke des angebotenen Produkts sowie eine Angabe zur Modellidentifikation eingetragen werden.

Mit anderen Worten: Verkauft der Händler mehrere Produkte mit einer Herstellergarantie von mehr als zwei Jahren Dauer, dann wird es nicht um ein „Garantie-Label“ gehen, sondern um mehrere Label, da für jedes entsprechende Produkt die Angaben auf dem Label anzupassen sind.

Eine globale bzw. statische Darstellung wie beim „Gewährleistungs-Label“ kommt dann nicht in Betracht.

In der EU scheint man der Auffassung zu sein, dass der typische Online-Händler sein Geld im Schlaf verdient und dadurch chronisch unterbeschäftigt ist.

Der Aufwand bei hunderten oder gar tausenden betroffenen Artikeln im Sortiment ist unvorstellbar.

Ebenfalls kurios ist der Umstand, dass die Angabe der Garantiedauer nur in Jahren vorgesehen ist (siehe das „XX“ gefolgt vom Kalendersymbol.

Sicherlich bemisst sich die Garantiedauer oftmals nach (ganzen) Jahren. Es ist aber nicht unüblich, dass eine Garantie stattdessen nach Monaten oder Tagen eingeräumt wird. Was gilt also etwa dann für das neue Label, wenn der Hersteller eine „100 Monatsgarantie“ oder eine „1000 Tage Garantie“ verspricht? Es ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, wenn diese Garantiedauer dann auf eine „krumme“ Jahreszahl (wie etwa „8,3 Jahre“) auf dem Label gebrochen werden soll.

Ebenso wie das Label für die Gewährleistung muss im Fernabsatz auch dieses Label in Farbe dargestellt werden.

Nach derzeitigem Stand muss das „Garantie-Label“ nur dann dargestellt werden, wenn es sich um einem seitens des Herstellers versprochene Garantie handelt, die eine Dauer von mehr als 2 Jahren aufweist.

Garantien, die seitens des Verkäufers (der nicht zugleich als Produkthersteller zu qualifizieren ist) eingeräumt werden, scheinen daher keine Labelpflicht auszulösen ebenso wie seitens des Herstellers eingeräumte Garantien, die nicht mehr als 2 Jahre Garantiedauer beinhalten.

In vielen Fällen wird der Verkäufer des Produkts zu dessen Hersteller im Rechtsinne („Quasi-Hersteller“), etwa wenn er die zugekaufte Ware unter seinem Namen bzw. seiner Marke vermarktet.

In solchen Fällen dürfte damit auch eine vom Verkäufer selbst eingeräumte Garantie als „Herstellergarantie“ einzuordnen sein, so dass auch diese eine Labelpflicht nach sich ziehen kann.

Da zudem explizit die Rede von einer Haltbarkeitsgarantie ist, sind „andere“ Garantien, wie etwa eine „Zufriedenheitsgarantie“ oder „Geld-zurück-Garantie“ nicht von der Labelpflicht erfasst.

Das „Garantie-Label“ muss immer zusätzlich zum „Gewährleistungs-Label“ dargestellt werden und ersetzt dieses nicht.

Wird keine Haltbarkeitsgarantie eingeräumt, dann darf natürlich auch kein „Garantie-Label“ dargestellt werden.

Wohl ein gewaltiges Folgeproblem der Darstellung des „Garantie-Labels“:

Bisher „verschweigen“ viele Händler eine bestehende Herstellergarantie, um nicht die bereits seit Jahren bestehenden, komplexen Informationspflichten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung einer Garantie zu erfüllen sind (wie Name und Anschrift des Garantiegebers, räumlicher Geltungsbereich, Bedingungen der Garantie) erfüllen zu müssen. Hier reichen bereits kleine Fehler, um sich rechtlich angreifbar zu machen. Entsprechende Defizite wurden bereits tausendfach wettbewerbsrechtlich abgemahnt.

Ab dem 27.09.2026 müssen Händler bei Bestehen einer Haltbarkeitsgarantie seitens des Herstellers mit einer Dauer von mehr als 2 Jahren das „Garantie-Label“ darstellen und werben damit zugleich auch mit der Garantie. Dies hat zur Folge, dass auch die weitergehenden, bereits bestehenden Informationspflichten im Zusammenhang mit der Garantie zwingend darzustellen sind.

Die Taktik des „Verschweigens“ dürfte damit ab dem 27.09.2026 so nicht mehr aufgehen.

Wie und wo muss das Label dargestellt werden?

Derzeit ist noch weitgehend unklar, wie die Darstellung der beiden Label bei Internetangeboten konkret erfolgen muss. Jedenfalls ist die Kennzeichnung in hervorgehobener Weise darzustellen.

Mit einer Darstellung des bzw. der Label (letzteres, falls auch das „Garantie-Label“ darzustellen ist) gut sichtbar in der jeweiligen Artikelbeschreibung wird der Händler nichts falsch machen.

Bezüglich des „Gewährleistungs-Labels“ scheint eine globale Darstellung (also einmal gut sichtbar im Onlineshop) als vertretbar (da dieses ja für alle Produkt im Shop ohnehin identisch ausfällt).

Beim „Garantie-Label“ dagegen kommt der Händler nicht um eine produktbezogene, also individuelle Darstellung und Platzierung nicht umhin, weil dieses Label ja produktspezifische Angaben zur Marke und Produktidentifikation enthalten muss. Hier bietet sich die (gut sichtbare) Platzierung in der jeweiligen Artikelbeschreibung an.

Hinsichtlich des „Garantie-Labels“ kommt im Onlinehandel auch eine (nur) geschachtelte Darstellung in Betracht (die man bereits von der Energieeffizienzkennzeichnung kennt), die dann folgendermaßen auszusehen hat:

In diesem Fall sind die Dauer der Garantie in Jahren statt der Buchstaben „XX“ gefolgt von dem Kürzel „GARAN“ darzustellen. Ferner muss die Anzeige bereits beim ersten Mausklick darauf, beim Überfahren mit der Maus bzw. beim Vergrößern des Bildschirms dann als vollständiges Label dargestellt werden.

Eine weitere Problematik: Liefert der Händler seine Waren auch in andere EU-Länder, stellt sich die Frage, ob das Label bzw. die Label in allen relevanten Landessprachen darzustellen sind. In diesem Fall kann dies den Erstellungs-, Einbindungs- und Verwaltungsaufwand des Händlers exponentiell steigern.

Folgeproblematik: Viele Hersteller schränken den räumlichen Geltungsbereich der Garantie auf bestimmte Länder ein. Versendet ein Händler in ein Land, welches vom Garantieschutz ausgenommen ist, und stellt das „Garantie-Label“ dar, steht eine Irreführung des Käufers im Raum.

Der im Label enthaltene QR-Code muss jeweils so dargestellt werden, dass dieser unter normalen Lichtverhältnissen scanbar ist.

„Fun-fact: Die EU kann es selbst nicht

Wie dargestellt, enthält das „Gewährleistungs-Label“ einen QR-Code, der auf eine Erläuterungsseite führt.

Ändert man den Link auf die deutsche Sprachfassung, wird es kurios. So heißt es dort dann tatsächlich:

Anscheinend ist man auf EU-Ebene nicht in der Lage, Gewährleistung und Garantie stringent zu unterscheiden.

Selbst wenn es sich nur um eine sprachliche Ungenauigkeit handeln sollte, schafft diese enorme Verwirrung für die Verbraucher. Deutsche Online-Händler, die mit einer „2-jährigen Garantie“ warben, obwohl es nur um die gesetzliche Gewährleistung ging bzw. ohne die genauen Details der angeblichen Garantie zu erläutern, wurden hierfür bereits tausendfach abgemahnt.

Die EU sollte daher penibel darauf achten, dass die von ihr vorgegebenen Label für den Händler, der diese ja wie vorgegeben übernehmen muss, nicht zur Abmahnfalle werden.

Davon unabhängig wird es doch recht schnell peinlich, werden neue Label verpflichtend eingeführt zur besseren „Aufklärung“ der Verbraucher, die im Ergebnis durch solche Nachlässigkeiten aber sogar Verwirrung stiften.

Generell: Der falsche Ansatz

Die EU-Kommission scheint tatsächlich der Ansicht zu sein, die „armen“ Verbraucher müssten künftig noch besser in Sachen Gewährleistung und Garantie informiert werden.

Wie macht man das? Nicht nur mit Worten (wie etwa bislang bereits in AGB über das Bestehen eines Gewährleistungsrechts zu informieren ist). Man schreibt den Händlern nun vor, die Verbraucher künftig in „Bildersprache“ mittels zweier Label über bestehende Rechte im Rahmen der Gewährleistung und einer möglichen Garantie zu informieren.

Die meisten Online-Händler dürften eher nicht den Eindruck haben, dass diesbezüglich ein Informationsdefizit seitens des Verbrauchers herrscht.

Forderungen in Bezug auf Gewährleistungs- und Garantieansprüche gehören bereits aktuell zum Tagesgeschäft fast jeden Online-Händlers. Die Verbraucher wissen wohl bereits Stand heute recht genau Bescheid, wen sie im Falle eines Defekts verantwortlich zu machen haben.

Der Ansatz der EU-Kommission, durch immer weitergehende Informationspflichten auch noch den Dümmsten unter den Verbrauchern schützen zu wollen, läuft schon seit Umsetzung der Verbraucherrechtrichtlinie im Jahre 2014 in die falsche Richtung:

Nämlich in Richtung einer Überinformation, die zu einer Intransparenz aufgrund der bestehenden Informationsflut zu Lasten des Durchschnittsverbrauchers führt.

Solange der EU-Gesetzgeber an dem bestehenden Ansatz (noch) festhalten will, wird es zu immer weitergehenden, neuen Informationspflichten zu Lasten der Händler kommen.

Die Händler werden sich den angedachten, neuen Pflichten in der Praxis nicht entziehen können, da andernfalls Abmahnungen und Auseinandersetzungen mit Kunden auf sie zukommen dürften.

Fazit

Ab dem 27.09.2026 müssen Händler Verbraucher nicht mehr nur im Rahmen der Rechtstexte, also im „Kleingedruckten“ erklären, was es mit der gesetzlichen Gewährleistung auf sich hat. Stattdessen kommt ein EU-weit einheitliches „Gewährleistungs-Label“, welches Händler dann darzustellen haben.

Dieses erinnert an die bekannten Energielabel etwa für Haushaltsgeräte und soll dem Verbraucher Informationen auf den ersten Blick verschaffen.

Besteht für die Ware eine vom Hersteller eingeräumte Haltbarkeitsgarantie von mehr als 2 Jahren Dauer, dann muss (zusätzlich) auch das „Garantie-Label“ dargestellt werden.

Da ist sie also wieder in Reinform, die unnütze Bürokratie aus Brüssel, welche Händlern die Luft zum Atmen nimmt und dem Verbraucher keine wirklichen Vorteile bietet.

Die Darstellung der neuen Label wird den Händlern eine Menge Aufwand bescheren, insbesondere das produktspezifisch zu gestaltende „Garantie-Label“. Fehlende oder fehlerhaft gestaltete bzw. dargestellte Label dürften ohne weiteres von einem Gericht als abmahnbarer Wettbewerbsverstoß beurteilt werden.

Ergo, ein gefundenes Fressen für Abmahner, insbesondere für Abmahnverbände.

Vermutlich wird sich an den Anforderungen bis zur endgültigen nationalen Umsetzung inhaltlich nicht mehr viel ändern.

Es bleibt jedoch zu hoffen, dass auf EU-Ebene die bestehenden Unklarheiten und Unstimmigkeiten (siehe nur die Fehler auf der Erläuterungsseite zur Gewährleistung oder die zwingende Angabe der Garantiedauer in Jahren) bis dahin noch ausgemerzt werden.

Ein „Trostpflaster“ für den Online-Händler: Auch der stationäre Händler wird in die Pflicht genommen.

Nur: Wie auch bisher schon, wird der stationäre Handel von Abmahnungen weitgehend verschont bleiben. Dies deswegen, weil der Abmahner sich dann ja bewegen müsste statt vom Sessel aus lediglich Screenshots für die Beweissicherung anfertigen zu müssen.

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, welche Entwicklungen sich zu dieser leidigen Thematik ergeben. Insbesondere, was die genaue Ausgestaltung der Label in deutscher Sprache und deren korrekte Platzierung im Shop betrifft.

Händler sollten sich jedenfalls bereits für Anfang September 2026 einen Vermerk im Kalender machen, da die neuen Pflichten, jedenfalls wenn es auch um relevante Herstellergarantien geht, nicht „über Nacht“ umsetzbar sind.

Sie wünschen sich einen rechts- und abmahnsicheren Verkaufsauftritt im Internet, der anwaltlich nach über 120 Kriterien hin überprüft wird? Die IT-Recht Kanzlei bietet Ihnen diese umfassende Rechtssicherheit im Unlimited-Paket bereits zu 54,90 Euro zzgl. MwSt. monatlich (12 Monate Mindestvertragslaufzeit ) an.

Selbstverständlich erhalten Sie darüber hinaus auf abmahnsichere, stets aktuelle Rechtstexte für bis zu 70 Ihrer Präsenzen zur Verfügung gestellt.

Ihnen reichen abmahnsichere Rechtstexte (Impressum, AGB, Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung) aus? Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch dies an: Für eine Verkaufspräsenz im Rahmen unseres Starter-Pakets, für bis zu 5 Präsenzen in unserem Premium-Paket.

Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.

Link kopieren

Als PDF exportieren

Per E-Mail verschicken

Zum Facebook-Account der Kanzlei

Zum Instagram-Account der Kanzlei

11 Kommentare

Gilt das auch für Wein, Spirituosen, alkoholfreie Alternativen und Feinkost? Reicht ein Link im Footer? Oder als Bild in den Produktbildern?

Danke und Grüße!

Und dann diese ganzen Bildchen mit scanbaren QR Codes. Wie viele Handys hat ein normaler Verbraucher wohl, um einen QR Code auf dem Handy scannen zu können?

EU geht mir mittlerweile - auch als Verbraucher - mächtig auf die Nerven. Ich bin ein Mensch, ausgestattet mit einem Gehirn, welches ich sehr gerne benutze, vielleicht sollte die EU mir das auch einfach zutrauen, statt mich bevormunden zu wollen. Die Menschheit wird immer dümmer, nicht weil sie es will, sondern weil ihr das eigenständige Denken abtrainiert wird.

Man kommt nicht mehr zum Arbeiten da man nur damit beschäftigt ist die Regelungen zu beachten.

FRAGE: Könnten Händler abgemahnt werden, wenn auf der EU-Seite fehlerhafte Texte stehen (Verwechselung von Garantie und Gewährleistung wie im Beispiel)?

Wen interessiert das alles? Wer hat Nutzen davon?

Den Käufer interessiert die Marke, die Größe, die Passform und hauptsächlich schaut der sich die Artikelfotos an. Längere Texte und Auflistungen, selbst genaue Maßangaben sind schon reine Zeitverschwendung für den Käufer.

In all den Jahren hat mich noch nie ein Interessent nach Materialzusammensetzung gefragt oder wer der Hersteller ist, welche Gewährleistung besteht oder welches Öko-Dingsbums-Label der Artikel hat. Das ist doch alles völlig realitätsfern und bremst uns immer weiter aus.

Die Welt lacht sich kaputt und wir versinken im Brüssel-Wahnsinn. Bei jeder Wahl werden uns wieder neue Versprechen zum Bürokratieabbau gemacht, die Wahrheit ist, Jahr für Jahr werden wir weiter damit zugeschi… bis wir alle daran jämmerlich ersticken.

Vielleicht sollte Deutschland den Mut besitzen, den Weg der Briten zu gehen. Das Königreich steht immer noch, obwohl viele ihm den Untergang vorrausgesagt hatten.